Sint

Jean-Pierre Depetris, juin 2021.

Moments à Dirac - Des cavaliers - Shimoun et Sanpan - Sint et moi - Suite…

Jean-Pierre Depetris, juin 2021.

Moments à Dirac - Des cavaliers - Shimoun et Sanpan - Sint et moi - Suite…

Sint : Tu me sembles un peu déprimé aujourd’hui. Moi : Ce sont les nouvelles du monde. Sint : Quelles nouvelles pourraient bien provoquer cet effet aujourd’hui, que d’autres n’auraient pas provoqué hier ?

Je ris. Elle a raison, rien ne s’est passé de nature à bouleverser le cours des choses qui, comme d’habitude, va mollement. Il advient des instants pourtant où tout se retourne brusquement. Je ne fais pas allusion à des événements extraordinaires : nous faisons de telles expériences tous les jours.

Chaque matin, le jour se lève ; il se lève très lentement. On peut bien l’attendre avec impatience, jamais il ne se presse. De longues dizaines de minutes s’écoulent entre les premières lueurs de l’aube et le grand jour.

Si l’on a loupé le point du jour, on peut refaire la même expérience le soir venu. À un moment, il fait grand jour, et à un autre, il fait nuit. Il n’est pas la peine de faire de longs voyages pour connaître cela.

Il n’y a pas un instant spécifique où le jour passe à la nuit ; ni la nuit, au jour. C’est un changement continu d’une grande lenteur. Et à un moment pourtant, on doit bien dire : « Il fait nuit maintenant » ; ou : « Le jour s’est levé ».

Je viens souvent faire la cuisine chez Sint. Dans son jardin, j’ai même fait pousser un plan de tomates. Elles y faisaient cruellement défaut. Je lui fais des plats de chez moi, avec beaucoup d’huile d’olive et de l’ail.

On trouve une fameuse huile d’olive ici. Elle vient de quelques centaines de kilomètres plus bas dans la plaine, où l’olivier ne s’acclimate pas trop mal à la relative rigueur des hivers. L’olivier a surtout besoin de soleil et de sécheresse, et surtout pas trop de gel.

On y élève aussi de fameux vins. On en a toujours fait, même à l’époque où les préceptes de l’islam étaient bien davantage pris au sérieux ; et bien avant, naturellement. De toute façon, l’islam ne représente que la plus forte minorité religieuse du pays, et il est tellement divers.

Nous sommes partis en voiture hier visiter quelques vignobles et quelques coopératives bien plus bas sur les rives de la Garous. Sint y a un cousin viticulteur, Rayan, un barbu de mon âge, tout de blanc habillé d’un solide coton, mais à la barbe et aux cheveux moins blanchis que les miens. Il porte une veste de chasse noire, et un chapeau semblable au mien mais noir lui aussi. Il a la peau plus cuivrée encore que celle de Sint, qui ne passe pas ses journées dans les vignes.

Rayan nous a accompagnés, et plus que cela même, introduits dans nos visites et nos dégustations. Il semblait ravi de me connaître. « Je n’ai jamais vu Sintayia aussi épanouie », m’a-t-il dit. « Elle n’a pas encore parlé une seule fois de son travail. »

« C’est parce qu’elle est en congés », lui ai-je répondu. « Syntaya n’est jamais en congés », m’a-t-il renvoyé. « C’est toi qui l’a mise en congés. » Rayan a fait lui aussi quelques études dans ses jeunes années. Il avait préparé une thèse de maîtrise sur Charles Sanders Peirce, le père du Pragmatisme. « Sais-tu », m’a-t-il demandé, « que Peirce était allé étudier l’œnologie en France dans les années mille-huit-cents-cinquante ? »

« Tu parles si je le sais ! C’est à l’époque où il a écrit sa série d’articles en français, les premiers textes que j’ai lus de lui. »

Nous avons bavardé longtemps au dîner sur les remarques de Peirce à propos du langage du vin ; sur la façon dont on en parle, la très intéressante façon dont on le décrit, mais aussi sur la façon dont les goûts eux aussi sont articulés comme un langage.

« Vous devriez tous les deux venir parler de ça à l’université, et faire un atelier de dégustation » a fini par lancer Sint tout de go. « Tu vois Rayan, » dis-je, « même avec moi, Sint ne reste pas en congés bien longtemps.

« Oui, » me répond-il en levant son verre, « mais grâce à ta saine influence, c’est pour introduire le vin à l’université. »

Il faisait vraiment très chaud chez Rayan ; une chaleur intense et sèche qui ne donne pas l’envie de se dévêtir, mais de se couvrir davantage, tant elle brûle la peau même à travers une chemise. Même le vent qui souffle toujours dans la région, comme les cyprès penchés en témoignent, ne rafraîchit rien ; il est brûlant.

« Tu as lu L’Ornement d’Al Kalby ? » m’a interrogé Rayan. L’Ornement est un très ancien texte des premiers temps du Coran. Il est peu connu. Je l’ai lu attentivement, mais j’en ai tout oublié, si ce n’est qu’il évoquait les flammes de la Géhenne en des termes assez efficacement réalistes, si je ne confonds pas mes souvenirs. Peut-être était-ce la chaleur infernale qui faisait y penser Rayan.

Comment pouvait-il s’imaginer qu’un Français comme moi, même pas musulman, ait pu lire ce livre que personne n’a lu ? Je me souviens pourtant de m’être interrogé sur ce terme d’ornement, tiré d’un verset coranique dont il est le titre, et dont je n’ai jamais totalement percé le sens. Je crois me souvenir que c’était la raison qui m’avait fait ouvrir le livre.

« Ornement » me renvoyait à ce même mot employé par Lucrèce dans son Natura Rerum. Le sens de ce mot m’est toujours resté énigmatique. J’avais l’intuition que Lucrèce et Al Kalby parlaient d’une même chose, mais que les mots traduisaient mal. Je ne me souviens plus d’ailleurs des mots exacts employés en latin et en arabe. Certains passages du Natura Rerum me sont toujours restés obscurs.

Je ne sais ce que j’ai répondu à Rayan, ni ce qu’il en a dit. J’imagine que nous avons dû passer l’auvent de pierre d’une coopérative vers laquelle nous marchions, et que la fraîcheur des murs et l’arôme des vins ont chassé la pression étouffante de la chaleur avec les idées qu’elle nous avait mises en tête.

Au-dessus de chez moi, à moins de deux kilomètres sur une crête qui domine la Gamash, l’affluent de la Garous où est construit le barrage tout proche, se dresse une ancienne forteresse. Elle est bien située, au croisement des deux vallées, sur un étroit massif aux parois abruptes, aussi imprenable qu’une fortification de Vauban, dont elle doit être contemporaine, ou plus tardive.

Il n’y avait pas une grande utilité à construire de tels ouvrage avant de disposer de canons suffisamment puissants et précis. Il est vrai cependant que l’Asie disposait jusqu’au dix-septième siècle bien accompli, d’une confortable avance en matière militaire.

J’ai une attirance particulière pour ces architectures de guerre, non parce qu’elles seraient intrinsèquement militaires, mais parce que, de par la nature même de leur fonction, elles épousent les formes géodésiques et les soulignent. Je parle principalement des architectures de l’époque moderne. En approchant de l’époque contemporaine, elles perdent ce caractère sauvage.

Ces fortifications s’agrippent le plus souvent à des lieux escarpés et sauvages qu’elles magnifient. Comme elles ne laissent pas ignorer leur fonction : apporter la mort dans le camp ennemi, la beauté naturelle et sauvage qu’elles renforcent en acquiert une touche de cruauté.

J’ai cherché à savoir si je pouvais visiter la forteresse. C’est impossible, elle est toujours en service. De nos jours, sa valeur stratégique n’est pas loin d’être nulle, et elle en est réduite à servir de caserne. Maintenant, des images satellitaires et un essaim de drones assureraient bien mieux leurs anciennes fonctions.

Il n’en demeure pas moins que si j’étais moi-même stratège, je ne négligerais pas ces anciennes défenses. Les commandes radio-numériques courent toujours le risque d’être brouillées, détruites, voire de passer sous le contrôle de l’ennemi.

L’efficacité de ces ouvrages de défense, mais aussi d’attaque par leurs pièces d’artillerie, ne sont pas encore définitivement nulles. J’imagine que ceux qui les tiendraient ne seraient pas facile à déloger s’ils étaient déterminés.

Je ne vois pas la forteresse de chez moi. J’adorerais la contempler avant de m’endormir les nuits de lune. Je la vois cependant parfaitement en montant les rues pentues quand je rentre. Avec les rudes hivers, ces rues seraient impraticables les jours de gel si elles n’étaient pas en escaliers, au moins partiellement.

Je continue à observer attentivement la libération de l’Afghanistan. Je ne suis pas quotidiennement les événements, ce serait inutile ; je glane le plus souvent avec deux ou trois jours de retard, c’est bien suffisant.

J’avais compris depuis l’été qu’au cours où allaient les choses, Kaboul tomberait avant septembre. J’ai jeté quelques coups d’œil sur des chaînes comme France 24, où l’incompréhension semble complète, même chez certains analystes qui s’étaient montrés parfois plus avisés. On y pêche quelques informations, mais que personne ne se montre capable de cerner et d’articuler en un récit acceptable. Il y transpire seulement un mépris profond des Afghans qui ne facilite pas la compréhension de leurs succès.

À les croire, les questions essentielles concerneraient par exemple le droit des femmes à porter des jupes, ou des jeunes gens à sortir le soir. L’avance des Étudiants semble seulement ralentie par quelques difficultés chez les occupants à vider les lieux assez vite et à effacer quelques-unes de leurs traces, comme si les combattants ne souhaitaient pas se laisser distraire par des escarmouches ou des négociations aussi vaines. Visiblement, tout le pays est déjà tombé, et depuis plus longtemps qu’on le dit à mon avis.

J’ai croisé un détachement de chasseurs alpins montés dans les rues de Dirac. Je dis « chasseurs alpins », car je ne sais pas comment les appeler autrement. On les voit rarement défiler en ville, car les casernes sont situées dans la périphérie d’où ils gagnent directement la campagne, mais cela arrive. Ceux que j’ai vus devaient avoir quitté la forteresse de la Gamash pour remonter les rives de la Garous jusqu’à l’autre sortie de la ville.

Ces unités montées sont probablement les plus efficaces dans ces régions rocheuses et boisées, peu accessibles à tout engin motorisé. Leurs chevaux, petits et robustes, doivent faire merveille sur un tel terrain pour débusquer des unités de guérilla. Je suppose que la libération de l’Afghanistan a mis en éveil l’État-major. On sait qu’un certain nombre de lansquenets ont fui les combats contre les étudiants très loin au-delà de la frontière. C’est un souci pour les pays limitrophes, et même plus éloignés ; chacun préférant sûrement ne pas trop regarder s’ils traversent leur territoire pour se déplacer chez un voisin.

Les lansquenets, c’est ainsi que nous appelons ces brigades plus ou moins mercenaires, toujours susceptibles de changer d’employeur. Partis sans doute au début pour se battre au nom de causes auxquelles ils croyaient, mais contraints au fil des aléas à devoir assurer leur intendance contre tous les compromis, mettant côte à côte d’anciens ennemis, opposant d’anciens compagnons.

Les petits détachements montés que j’ai croisés dans les rues de Dirac sont toujours suivis d’un ou deux mulets portant des lance-missiles et leurs munitions. Ce sont des armes légères et faciles à utiliser, probablement des Strala ou des Iglas russes du début du siècle, peut-être des HN-5 chinois ; je n’y connais pas grand-chose. Ils sont bien suffisants pour de telles unités, et capables de les débarrasser d’un avion volant à basse altitude, et à plus forte raison d’un hélicoptère. Ils ne sont pas plus gros qu’une ancienne arquebuse, et sans doute moins lourds ; quant aux missiles eux-mêmes, un homme en transporterait sans peine plusieurs sur son dos.

Les Afghans ont gagné la guerre, ils doivent maintenant gagner la paix. Ce ne sera pas le plus facile, et leurs ennemis semblent décidés à leur rendre cette issue aussi impossible qu’ils pensaient être leur victoire, notamment en bloquant tous leurs avoirs à l’étranger. Ils souhaiteraient probablement une catastrophe comme au Cambodge. Que ce soit improbable ne signifie pas que la tâche sera facile.

Je vois là la principale raison pour laquelle la libération s’est faite à marche forcée ; il y avait urgence à prendre les occupants de court. Le pays doit être ravitaillé et organisé au plus vite. Mon petit doigt me dit que la diplomatie chinoise a mis tout son poids pour en arriver là. Elle tient plus que quiconque à ce que le pays ne sombre pas dans le chaos.

Nous ne sommes plus en mille-neuf-cent-soixante-quinze. La Chine a de gros atouts pour que ce soit possible. Le premier est que les Afghans le savent, et qu’elle a donc leur confiance. Le second est qu’elle a beaucoup d’amis dans la région qui lui accordent aussi leur confiance ; le troisième est qu’elle a acquis assez de puissance pour accréditer cette confiance.

Tout cela ne ressemble pas moins à une aventure aux contours imprécis. Personnellement, je ferais moi aussi plutôt confiance à l’esprit chinois pour s’y lancer sans chercher à forcer les faits ni à les plier à leurs fantaisies passagères, et c’est peut-être le quatrième et principal atout de la Chine.

En glanant mes informations, j’ai noté avec curiosité que les régions du pays où la résistance est aujourd’hui la plus forte sont précisément celles où les Étudiants avaient été repoussés au vingtième siècle, et connu leurs pires revers. Voilà qui donne à réfléchir.

Sint possède un petit appareil qui ne cesse de me fasciner depuis que je fréquente son foyer : un aspirateur robot. Une fois qu’on a conçu l’aspirateur, il est très simple de le doter de deux petites roues motrices qui le propulsent en avant, et d’un petit châssis pivotant qui les soutient, leur permettant de braquer légèrement. Le robot est alors capable de se sortir de toutes les situations dans lesquelles il ne manque pas de s’enfermer, sans aucune intervention extérieure.

L’objet est tout aussi admirable qu’il est d’une simplicité confondante. Je ne manque jamais de le contempler longuement quand Sint le met en service. « Si tu restes planté à le regarder », me fait-elle remarquer non sans pertinence, « tu irais plus vite avec un balai. »

Il m’évoque la condition du vivant, toujours condamné à trouver sa route dans un environnement dont il ne perçoit pas l’exacte topologie, sans davantage savoir précisément le but qu’il poursuit. Il nettoie ainsi minutieusement une pièce sans en avoir, bien sûr, la moindre intention. Comment ne pas demeurer admiratif à regarder le petit objet triompher, avec ce qui ressemblerait à du courage, de tous les obstacles mobiliers.

Nous sommes bien loin pourtant des systèmes électroniques et de l’Intelligence artificielle ; pas de puce intégrée, pas de carte-mère, deux commandes seulement, avancer et tourner, purement mécaniques, auxquelles suffisent un moteur électrique, une fine courroie d’entraînement et deux ou trois petites roues dentées en plastique. Un niveau technologique à peine supérieur au fil à couper le beurre.

Je l’ai bien observé, car j’ai dû le démonter. Un cheveu avait malencontreusement bloqué le châssis des roues, qui tournait sur lui-même, obligeant l’appareil à faire de même. Sint l’avait cru définitivement cassé. La seule difficulté consistait à ne pas briser les petites pièces de plastique en les démontant.

J’ai fait une pose sur le très beau boulevard du Vent des Cimes (je traduis le nom que je ne retiendrai jamais dans la langue locale). C’est encore un boulevard principalement en escaliers, avec de nombreux bancs et des arbres qui poussent dans de larges carrés de terre retenue par d’épais et bas murets de pierre, où des racines courent parmi du gazon et des fleurs.

Les arbres sont des tilleuls qui ne sentent plus rien maintenant, mais dont les fleurs répandaient encore leur agréable parfum quand je suis arrivé à Dirac. J’ai commandé un café dans un petit bar en m’installant à l’une des tables de bois devant la porte. Le boulevard a un faible dénivelé qui permet de larges à-plats entre les marches.

Un jeune officier est venu s’asseoir à la table d’à-côté pour déguster un thé à la menthe. J’ai vu à ses bottes qu’il était des unités montées, et je n’ai pu me retenir de l’interroger. J’ai essayé l’anglais, il le comprenait. « Je vois beaucoup vos unités patrouiller ces derniers jours. Craignez-vous des infiltrations rebelles ? »

« Non, nous surveillons les départs de feu, et repérons les lieux les plus à risque », m’a-t-il répondu sur un ton des plus naturels. « La sécheresse a été redoutable cette année, »

« Et vous combattez le feu avec des missiles sol-air ? » n’ai-je su me retenir d’ajouter. « Non bien sûr, mais nous pouvons en même temps poursuivre nos entraînements habituels », m’a-t-il rassuré sur le même ton. « Évidemment », ai-je fait sur un ton toujours identique. Il a souri, moi aussi.

– Réfléchis, si les forces de défense voulaient nous cacher qu’il y ait un risque que des mercenaires s’introduisent dans la région, m’explique Shimoun d’une voix amicale, ils commenceraient par ne pas circuler en ville avec des missiles portables. Là, on nous signifie seulement que nous ne devons pas en faire des gorges chaudes ni s’exciter les uns les autres à ce propos. Nous savons tous, et nous n’avons rien à en dire de plus. Il ne se passe rien et il ne se passera probablement rien. Ceux qui en ont la charge veillent seulement au grain.

– D’accord Shimoun, dis-je amusé. J’avais déjà compris l’officier que j’ai rencontré. Je ne dirai rien à personne. Bouche cousue, promis.

– Ne fais pas le mariole, comme si les autres, moins intelligents que toi, n’en seraient pas venus aux mêmes conclusions. Nous savons tous que les risques sont insignifiants, alors qu’en dire ? Les ressasser jusqu’à les monter en épingle ? C’est la réponse que t’a faite l’officier, et il ne se moquait pas du tout de toi.

– Shimoun, je suis stupéfait par ton niveau de langue. Tes propos sont chargés de locutions idiomatiques peu courantes. Il y a des années que je n’avais plus entendu dire « mariole ».

Shimoun est un homme plutôt retenu, timide même, maigre et de petite taille, les cheveux et la barbiche un peu blanchis, et des lunettes rondes sur les yeux. C’est un homme qui n’attire pas l’attention, au point que je n’avais encore rien trouvé à écrire de lui dans mon journal, bien qu’il compte parmi les premiers de ses proches que Sint m’ait présentés.

Pourtant, si l’on s’attarde à le connaître, il est des plus savants et des plus avisés, et il a, sans y paraître, une forte influence chez ceux qui le côtoient. Depuis bientôt une saison, j’ai appris à être attentif à ses jugements, notamment à propos de ce que je prépare pour notre séminaire. Shimoun est un ami des plus précieux pour quelqu’un comme moi dont souvent l’imagination s’emballe et tend à me faire croire ce que je ne sais pas. J’ai souvent besoin qu’on me corrige, même si l’imagination, je le sais, permet de saisir des pans du réel peu accessibles à la raison. Shimoun s’occupe du département de logique expérimentale à l’Université de Dirac.

« Wittgenstein s’est moqué de Poincaré qui soutenait que la langue française permet d’énoncer les mots dans l’ordre où on les pense », dit Sanpan. « Wittgenstein ne connaissait probablement pas le français. En anglais, la valeur grammaticale de chaque mot est fortement déterminée par la place qu’il occupe dans la phrase, et elle l’est devenue toujours plus au fil du temps. Au dix-septième siècle, on aurait pu encore dire “I gave a book to Paul”. »

« La grammaire française offre une plus grande souplesse. Songe au dialogue du Bourgeois Gentilhomme sur la lettre à la comtesse. Ce qui ne manque pas parfois de dérouter les correcteurs grammaticaux. » Sanpan est un collègue de Shimoun au département de logique expérimentale. Lui aussi est un bon connaisseur de la langue française.

« Je t’accorde que cela peut donner plus de liberté au mouvement de la pensée », dis-je en réponse. « Malheureusement, cette liberté se paye souvent d’un excès d’adverbes, de pronoms relatifs et de chevilles diverses qui n’apportent que lourdeur. »

Sanpan a des traits nettement asiatiques. Il porte une fine barbe impeccablement taillée, très noire comme ses cheveux, bien qu’il ait probablement passé la cinquantaine. Il ne quitte presque jamais son chapeau de cuir, coupé un peu comme le mien, mais noir lui aussi. Pas très grand, mais de bonne carrure, il dégage une impression d’énergie. Shimoun et lui sont très liés.

« Mais le français a des déclinaisons », répond-il à la sotte remarque que je viens d’ajouter, que le français en manquerait. « Tu devais vouloir dire qu’elles sont muettes ; mais elles ne le sont pas. Elles se prononcent dans les liaisons. Celles-ci n’ont pas une importance grammaticale moindre que les déclinaisons de l’arabe, du latin ou de l’allemand. Parfois, on ne peut pas les prononcer, mais le plus souvent, oui, et cela suffit. »

« Je t’accorde », ajoute-t-il, « que les liaisons sont généralement négligées dans l’enseignement du français. On tient les déclinaisons pour des indications grammaticales purement scripturales. Non, elles sont phonétiques, sonores, tout autant que les voyelles de l’arabe. Tu as peut-être lu la Grammaire d’Al-Fârâbî ? Tout repose sur elles. Les consonnes sont paradigmatiques comme les voyelles sont syntagmatiques. Deux, trois ou quatre consonnes définissent un paradigme, le vocaliser est immédiatement lui donner une fonction syntaxique. »

« C’est vrai, et j’ai lu Al-Fârâbî, dont la Grammaire m’a fait faire des progrès inattendus en m’introduisant dans la logique intime de l’arabe. J’ai hélas cherché en vain ses écrits sur la musique, dont ceux sur les langues me faisaient entrevoir l’intérêt. »

« J’imagine que c’est pour ne pas se tromper », ajouté-je, « que beaucoup de locuteurs de l’arabe avalent souvent les voyelles quand ils parlent, au risque de laisser croire que l’arabe ne possède que des consonnes. Les imprimés aussi prennent l’habitude de les ignorer, comme si tout le monde les connaissait assez. Moi pas. Alors, ne sachant quelle voyelle choisir, moi aussi je les avale. »

« Il est seulement plus commode de ne pas les noter pour être plus rapide quand on écrit à main levée, » ajoute Sanpan, « mais à force de ne pas les écrire, on finit par ne plus savoir construire des phrases. »

Sanpan, toujours inséparable de son ami Shimoun, nous accompagnait à la soirée où je fus introduit au début du mois, dans ce lieu curieux où l’on entre en descendant quelques marches. C’est là où nous sommes retournés ensemble aujourd’hui, et où nous avons tenu cette conversation, assis près d’une fausse fenêtre, buvant du thé à la menthe sur une table basse.

J’aime le chemin qui me conduit chez Sint. La rue qui longe le parc devant le lac commence à ressembler là à une route nationale. Nous n’y sommes plus loin de la sortie de la ville, quoiqu’elle reprenne ses droits un peu plus haut, avec ses petites cités aux rampes métalliques et ses magasins. En face du parc, on trouve surtout des maisons individuelles et leurs jardins, après la station-service, accouplée à l’épicerie. C’est une grande épicerie. On y trouve de délicieux fromages de montagne, des tartes aux fruits rouges comme je n’en avais jamais goûtées ailleurs. Rien de tout cela ne vient de bien loin. On y trouve aussi de la pâte de coing, un peu moins compacte que celle de mon enfance, et qu’on peut à peine saisir entre les doigts, mais aussi savoureuse. On y trouve encore, dans des sachets de papier, des biscuits secs aux pignons de pin.

De nombreuses petites fabriques, à la limite de l’artisanat, réalisent encore des produits de ce genre à Dirac. Sur la route, dès que je commence à sentir l’odeur de l’essence, l’essence fraîche qui n’a pas encore brûlé, celle de la station-service qui m’annonce l’épicerie, je commence à saliver. J’aime aussi cette odeur de l’essence, prélude à voyages sur des routes de montagne. Bien sûr, je ne mange pas tout de suite. Je porte mes emplettes chez Sint pour le désert, pour le thé, ou lorsque passe quelqu’un, comme hier Shimoun.

Deux cents mètres plus loin, un pont de ciment enjambe un peu profond cours d’eau, celui qui longe la maison de Sint. Il est endigué de solides murs de pierres au croisement de la route, car il lui arrive de devenir tumultueux à la saison des pluies, bien que les dernières avaient à peine fait monter son niveau. Après avoir monté sur trois cents mètres l’allée qui le longe, les digues disparaissent, puis les trottoirs. On arrive bientôt à la grille d’entrée, où quelques saules se penchent sur l’eau. Sint les a plantés, et a fait en sorte qu’ils ne meurent pas de soif, en créant une petite mare artificielle devant la maison. Au rez-de-chaussée, il n’est qu’un garage et la buanderie, où Sint prépare ses bocaux de confitures, ses conserves de fruits, de légumes et d’insectes.

On doit contourner la maison pour atteindre l’entrée du balcon qui en fait le tour jusqu’à l’autre côté, où il rejoint le niveau du terrain. Ombragé par des plantes grimpantes, c’est un lieu idéal pour contempler les nuages qui passent, avec une vue ouverte jusqu’au col de la Garrous. Sur la gauche, on y voit, tout près, le formidable massif de l’Actar ; une masse rocheuse au dénivelé vertigineux, dont la base boisée nous reste cachée.

Je viens de griffonner un plan grossier de Dirac. Quand je l’ai eu fini, je me suis rendu compte qu’il était incliné et renversé par rapport aux points cardinaux : le Nord en bas à droite, et le Sud en haut à gauche. C’est très curieusement ainsi, si je m'interroge, que je me figure la topologie du site. Ne me sort pourtant jamais de l’esprit d’où le soleil se lève ni vers où il se couche. (Page 54)

J’ai dessiné un portrait de Sinta. Je l’ai un peu rajeunie. Si je l’ai faite trop jeune sans le vouloir, je n’allais pas ensuite la vieillir exprès. De toute façon, elle paraît plus jeune que son âge. (Page 169)

Sinta a l’œil gauche légèrement plus bridé que le droit, et la pupille droite légèrement plus grande que la gauche. Ça ne se voit pas sans y regarder très attentivement. (Page 99)

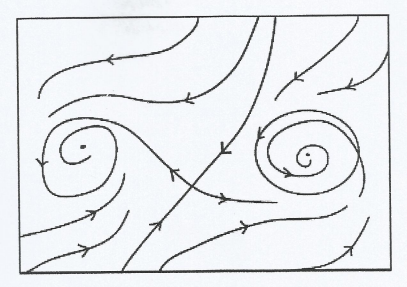

« À mon avis », me suggère Sinta qui a suivi, intéressée, mes commentaires, « cette nouvelle devrait être accompagnée d’une illustration représentant les différents attracteurs : point-col, source, puits, cycle-limite. L’on comprendrait mieux si l’on pouvait se les figurer. » Elle l’était lorsqu’elle fut publiée dans À travers champs. Je vais essayer de retrouver l’image, si Sharif veut la mettre sur le site. (Page 317)

© Jean-Pierre Depétris, juin 2021

Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site CopyleftAttitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d’autres sites.

Adresse de l’original : http://jdepetris.free.fr/Livres/sint/