Travail en cours le 16 octobre 2009

Écrire avec un ordinateur n'est pas fondamentalement différent d'écrire avec la plume ou le pinceau. Tout le monde a d'ailleurs commencé par utiliser un ordinateur comme une machine à écrire perfectionnée ; une machine à écrire qui facilitait la correction, le couper et le coller, la copie des documents, la correction orthographique ou grammaticale, l'enrichissement du texte, etc.

L'ordinateur a aussi servi d'outil de publication. C'était justement le même outil, ou presque. C'était le même ordinateur, le même système, mais des logiciels souvent différents. C'était l'époque où Word et XPress ont envahi le marché, et il était de toute façon possible de publier avec Word et d'écrire avec XPress.

Au début, le texte a continué à être ce qui sortait de l'imprimante et qu'on appelait toujours « manuscrit » ; et la publication, ce qui sortait de l'imprimerie. Dans tous les esprits, la place du texte était encore sur le papier, et cette façon de voir commençait à être corrigé par des expériences cuisantes : la perte des données et l'incompatibilité des formats.

On s'aperçut vite qu'il était bien plus simple d'imprimer un fichier numérique que de numériser un texte imprimé. Alors le texte, le « vrai texte », a commencé dans nos esprits à devenir le contenu du fichier numérique, plutôt que l'encre sur le papier.

L'internet a renforcé cette évolution. Rien n'est plus simple que de communiquer des documents par courriels ou de les publier en ligne.

On doit d'abord comprendre qu'avec le numérique tout est texte. Et qu'est-ce que le texte ? Des suites de caractères qui constituent des énoncés, des expressions, des commandes. Les caractères sont aussi bien des lettres, des chiffres, ou divers connecteurs comme les signes de ponctuation. Tout est texte, pas seulement les écrits en langues naturelles, mais aussi le code, les algorithmes.

Le texte est proprement le plancher, sous lequel sont des suites hexadécimales et binaires, et finalement le dispositif mécanique lui-même. Au-dessus, en passant par la langue naturelle, est tout le côté humain de l'interface. Le texte est proprement l'interface homme-machine : celui des caractères sur le clavier, celui qui s'affiche à l'écran, et l'on doit bien en passer par lui.

On peut le nommer plus simplement ASCII.

Ce jeu est très incomplet pour la plupart des langues européennes, mais il est bien suffisant pour écrire du code.

Mac OS a été le premier système à se doter d'un jeu de caractères plus complet. Il comprenait les 127 caractères de l'ASCII et 128 nouveaux.

Il aurait été plus simple que tous l'adoptent, sans doute trop simple. Les jeux de caractère des différents systèmes varient, bien que tous utilisent les 127 de l'ASCII.

Afin de résoudre les problèmes de conversion, un nouveau jeu de caractères s'est imposé comme standard : l'ISO-LATIN-1, ou ISO-8859-1

Il existe naturellement d'autres jeux de caractères pour les autres familles de langues.

|

ISO-8859-1 (Latin-1) |

Europe Occidentale, Amériques |

|

ISO-8859-2 (Latin-2) |

Europe Centrale et Orientale |

|

ISO-8859-3 (Latin-3) |

Europe du sud-est |

|

ISO-8859-4 (Latin-4) |

Scandinavie, pays baltes |

|

ISO-8859-5 |

Cyrillique |

|

ISO-8859-6 |

Arabe |

|

ISO-8859-7 |

Grec |

|

ISO-8859-8 |

Hébreux |

|

ISO-8859-9 |

Turc |

|

EUC-JP ou Shift_JIS |

Japonais |

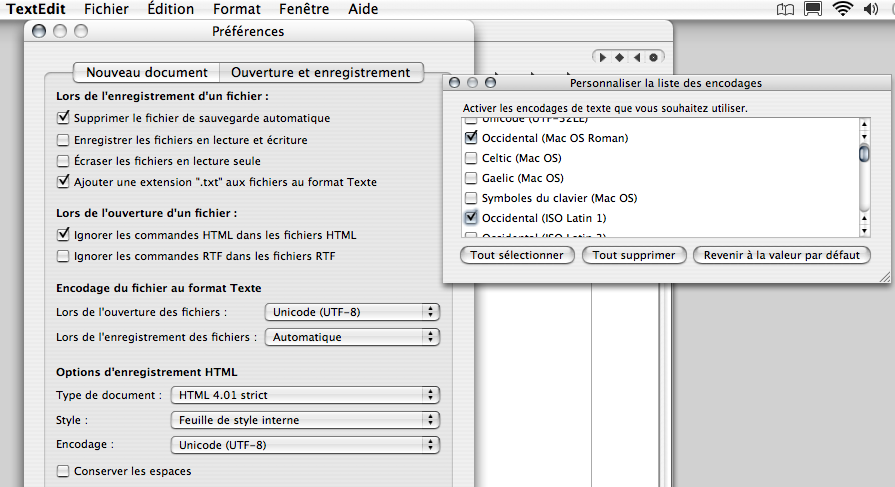

Deux ordinateurs utilisant deux systèmes différents peuvent donc s'entendre pour utiliser l'ISO-Latin-1 afin de communiquer. Ils peuvent le faire, mais encore parfois doit-on le leur commander.

Il est parfois plus sûr d'utiliser l'ASCII pour communiquer entre des systèmes différents. Les caractères qui n'en font pas partie (caractères spéciaux) peuvent être écrit en code à l'aide de l'ASCII. « é » s'écrit « é ». Le code s'ouvre toujours par « & » et se ferme par « ; ». Entre « & » et « ; » se trouvent des lettres, ou des chiffres précédés d'un dièse : le tiret long s'écrit « — ».

Il n'est bien sûr pas question d'apprendre ce code par cœur. Des programmes se chargent très bien de la conversion. Tous les navigateurs et tous les traitements de texte sont capables d'afficher en ISO le code ASCII.

On a enfin les jeux de caractères Unicodes qui se déclinent en UFT-8, et UFT-16 pour les langues asiatiques à 16 bits. Le but de l'Unicode est d'offrir un ensemble de jeux de caractères pour toutes les langues du monde, y compris les plus inusitées sur le web.

L'Unicode simplifie beaucoup de choses, mais il faut bien reconnaître qu'il en complique aussi, puisqu'il s'agit bien d'un système d'encodage supplémentaire, et même double.

Tout fichier de texte contient dans son entête l'indication de son jeu de caractères sous le nom de « charset », et que le programme lira pour afficher la page.

Exemple d'une page web :

<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type">

Que ce charset indique de l'ISO, comme ci-dessus, ou de l'UFT, il sera capable de lire du code ASCII, mais le charset ISO lira mal l'UTF, et inversement. Aussi, est-il toujours plus sûr d'encoder en ASCII.

Ce qu’on appelle format est un concept spécifique de l'informatique et n’a rien à voir avec un format d’impression. Il désigne un système d'encodage des documents. Pour le texte, c'est tout l'encodage des attributs du texte, enrichissement, mise en page, etc.

Pour le seul texte, il existe une quantité impressionnante de formats.

On distingue les formats propriétaires des formats ouverts. Un format propriétaire est breveté, et il n'est interprétable que dans le logiciel qui le génère (en principe). Un format ouvert peut être connu de tous, et il peut être utilisé dans des logiciels différents (en principe).

Au début, avant qu'on n'utilise l'ordinateur autrement que comme une machine à écrire ou à classer des fiches, chaque traitement de texte avait un peu son propre format. Le programme était cependant fourni avec un certain nombre de filtres permettant de les convertir. Les programmes et leurs versions se multipliant, le nombre des filtres devenait si important que seuls les imprimeurs achetaient encore les mises-à-jour régulières des jeux de filtres.

Ces formats propriétaires sont aujourd'hui bien moins nombreux qu'il y a encore dix ans, et se limitent presque au seul fossile vivant qu'est la suite Microsoft Office avec son format au suffixe « .doc ».

Tous les textes se traitent aujourd'hui dans des formats relativement compatibles avec tous les traitements de texte.

- DOC

- RTF et RTFD

- XML et ODT

- TEX et LATEX

- PDF, PS et EPS

- HTML et XHTML

- TXT

Voici à peu près les seuls types de formats auxquels on peut avoir à faire, ce qui n'est déjà pas mal, mais relativement facile à embrasser quand même.

Word, le traitement de texte de la suite Microsoft Office, ou son petit frère Works, sont des logiciels tellement utilisés que leur format fait figure de standard universel du texte. Rares sont ceux qui se demandent si ce format est bien compatible avec les autres, mais plutôt si les autres sont compatibles avec « .doc ».

En réalité, ce « .doc » cache plusieurs formats qui ne sont même pas si compatibles entre eux. Les dernières versions sont à base de XML entrecoupé de code Microsoft.

La plupart des ordinateurs sont vendus avec un système Microsoft, et donc l'un de ces deux programmes. Leur avantage est qu'on les trouve prêts à l'emploi dès la machine déballée, et que tout le monde aura le moyen de lire les documents qu'ils auront permis de produire. Les pages web s'afficheront bien dans Explorer, le navigateur le plus utilisé pour les mêmes raisons, et les courriels s'exporteront aisément dans Outlook, etc.

Tant qu'on ne sort pas de là, c'est en effet la solution de facilité. Les rares personnes qui n'utilisent pas Microsoft n'auront qu'à s'y adapter, et naturellement, elles ont bien eu le temps de le faire. C'est donc la solution la plus simple et la plus économique si l'on n'a pas à acheter le programme, et elle ne posera pas de problèmes particuliers dans les utilisations les plus communes. Elle pourra cependant montrer rapidement ses limites si on lui demande plus, et même si l'on s'avise qu'avec Word on peut aussi exporter dans d'autres formats.

Le format de texte enrichi (Rich Text Format) est un format standard qui conserve (en principe) tous les enrichissements sur tous les logiciels qui traitent le texte. Le RTFD (Rich Text with Graphic Documents) en est une version améliorée pour gérer les objets graphiques.

Il pourrait donc être recommandé pour échanger le texte entre divers logiciels et divers systèmes. Le résultat sera acceptable pour peu que les deux traitements de texte soient capables de gérer les mêmes enrichissements. Même dans ce cas, il faudra compter aussi avec l'encodage des caractères si l'on passe d'un système à l'autre. Dans la pratique, l'usage du RTF pour collaborer ou pour sauvegarder peut se révéler décevant.

L'ODT (Open Document Format) n'est que du XML compressé. Si l'on remplace le suffixe « .odt » d'un fichier par « .zip », il se transforme en archive que l'on peut décompresser avec un logiciel de décompression, et il en sortira un fichier avec le suffixe « .xml ».

Le XML est un peu le successeur du SGML. Le SGML est un très ancien format de texte qui se voulait universel, mais n'a jamais rencontré beaucoup de succès, en partie pour des raisons de concurrence commerciale entre les traitements de texte de l'époque où l'on prenait les ordinateurs pour des machines à écrire, en partie parce qu'il était trop complexe à utiliser.

Le XML, après des débuts difficiles depuis qu'il a commencé à être développé en 1996 et rendu public en 1998, est en passe de devenir le format le plus standard de texte enrichi. Sous sa forme ODT, il est déjà le format par défaut d'Open Office et d'Abiword, et de plus en plus de logiciels l'importent ou l'exportent.

Comme le HTML fonctionne en association avec d'autres langages, CSS, Javascript, PHP... le XML s'associe avec une famille plus nombreuse encore : XSL, XSLT, DOM, SAX, PHP, ASP... Il existe aussi une forme hybride entre HTML ET XML, le XHTML, dont la vocation est de favoriser le passage de l'un à l'autre.

Le XML parvient à tenir ses promesses en passant d'un système à l'autre.

Le langage TeX permet de satisfaire à une typo et une mise en page très exigeante, sans se mettre sous la dépendance d’un langage propriétaire. Il existe des éditeurs TeX pour touts les systèmes, gratuits ou à des prix très modiques. Borges pour Linux, Texture pour Mac…

TeX a été développé par Donald Knuth dès 1979, principalement pour éditer des équations dans un format compatible avec tous les systèmes. Il travaille en effet à partir du format ASCII. Il est, naturellement, capable de gérer les jeux de caractères de toutes les langues, et des outils de correction linguistiques sont disponibles. Il est à noter que certains de ces outils, comme Excalibur, fonctionnent aussi avec de nombreux traitements de textes sur tous les systèmes. TeX a été étendu et modifié par LaTeX dès 1980, développé par Leslie Lamport.

Bien sûr, le format TeX est orienté vers l’impression. Il serait naturellement voué à être converti en PDF ou en EPS, ou encore en HTML, ou en XML. Il n’est pas un format dédié à la diffusion.

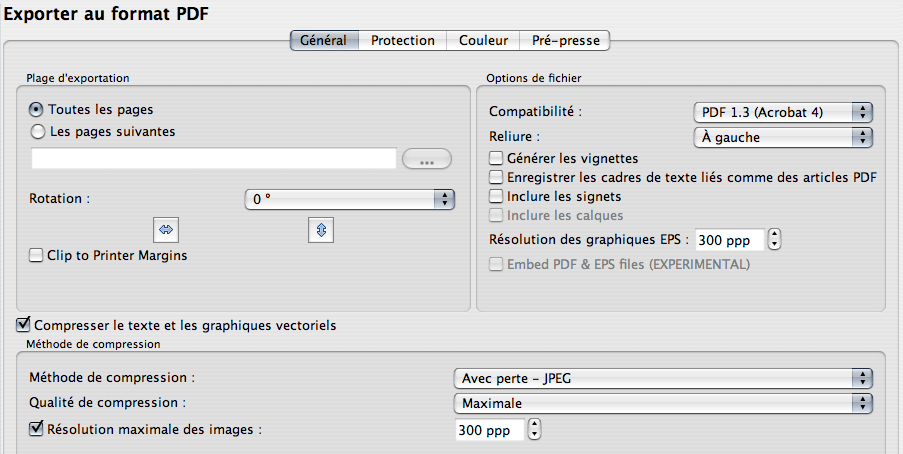

L’EPS et le PDF sont des formats très particuliers. On s’en aperçoit d’abord en cherchant en vain sur la plupart des logiciel la possibilité d’enregistrer ou d’exporter en de tels formats, alors que la plupart des autres, en principe, sont proposés.

La conversion en PDF ou EPS se fait généralement par le gestionnaire d’impression. Pour simplifier, les fichiers sont enregistrés à partir des informations envoyées à l’imprimante.

C’est pourquoi de tels fichiers sont comparables à des clichés de la page. Aussi ce sont les meilleurs formats pour enregistrer les pages telles qu’elles sont composées afin de les archiver, les imprimer ou les diffuser, mais, comme avec un ouvrage imprimé, on ne pourra plus continuer à travailler sur de tels documents, ou très difficilement.

Le format PostScript est généré et lu par un pilote d'impression équipé d'un dispositif de rastérisation (transformation des primitives graphiques et bitmap à la résolution du dispositif d'impression : RIP, de l'anglais ripping). Il concerne essentiellement le transport des données vers l'imprimerie, et, de ce fait, commence à sortir des limites de mon propos.

L'EPS (Encapsulated PostScript) est une variante du PS qui contient un en-tête permettant l'interprétation du fichier par un logiciel de mise en page. De nombreux fichiers EPS sont disponibles sur le web, notamment en provenance des utilisateurs Linux. C'est une solution de transfert entre plates-formes. Les moyens ne manquent pas de convertir les fichiers EPS en PDF.

Le PDF (Portable Document Format) est un langage de description de pages créé par Adobe Systems pour l'impression. La spécificité du PDF est de préserver la mise en forme (polices, images, objets graphiques…) telle qu'elle a été définie par son auteur, et ce quelles que soient l'application et la plate-forme utilisées pour imprimer ou visualiser le fichier. Depuis plusieurs générations, les navigateurs sont capables d’ouvrir du PDF en ligne. On peut préférer le télécharger, et dans ce cas, il suffit de l'enregistrer. Le fait qu’on ne puisse que très difficilement retravailler un fichier PDF peut se révéler avantageux, ne serait-ce que pour prévenir les erreurs de manipulation. Le PDF est ainsi le meilleur format pour diffuser du texte sur l’internet, ou le transmettre pour l’impression.

Il existe beaucoup de méthodes

et de logiciels pour exporter des fichiers en PDF. Toutefois, la

quantité d'usages possibles et la quantité

d'options

pour optimiser les fichiers à ces usages peuvent transformer

de telles opérations apparemment simple en

casse-tête.

Le PDF permet soit d'incorporer, soit de substituer les polices par des polices PostScript ou Adobe. L'avantage de cette dernière solution est que le fichier peut devenir sensiblement plus léger, surtout s'il ne comporte que du texte. On doit dans ce cas choisir des polices qui ont leur équivalent pour les remplacer. Voici la liste des polices de substitution :

• AvantGarde, remplaçant pour Avant Garde.

• Bookman

• Courier, remplaçant pour Courier, Courier New et Monaco

• Helvetica, remplaçant pour Geneva, Helvetica, Arial et Verdana

• Helvetica-Condensed, remplaçant pour Helvetica Compressed

• Helvetica-Narrow, remplaçant pour Helvetica Narrow

• NewCenturySchlbk, remplaçant pour New Century Schlbk

• Palatino, remplaçant pour Palatino

• Symbol, remplaçant pour Symbol

• Times, remplaçant pour New York, Times et Times New Roman

• ZapfChancery-MediumItalic, remplaçant pour Zapf Chancery

• ZapfDingbats, remplaçant pour Zapf Dingbats

• HeiseiMin-W3 va remplacer la plupart des polices japonaises

• STSong-Light remplace toute police de script chinois simplifié

• MSung-Light remplace toute police de script chinois traditionnel

• HYSMyeongJo-Medium remplace les

polices coréennes

Cependant, celui qui ouvrira ce fichier devra lui-même posséder ces jeux de polices, ce qui est très probable, mais jamais certain. Il vaut donc mieux se limiter aux polices les plus courantes (Courrier, Helvetica, Symbol, Times…) Cependant, même si les polices sont remplacées, le texte conservera la même mise en page, les mêmes enrichissements, la même disposition.

Si la vitesse de connexion et l'espace

de stockage ne posent pas de problème, l'incorporation des

polices est préférable, elle est même

indispensable si le fichier est destiné à

l'impression.

C'est la solution qu'adoptent la plupart des logiciels pour exporter

en PDF. Il est cependant utile de s'en assurer.

Au début, Adobe Acrobat, était le seul programme capable de générer du PDF, et Acrobat Reader, le seul capable de le lire. Les premières versions de PDF n'intégraient pas le support des hyperliens externes, réduisant son usage sur le web. Le poids du document PDF représentait un temps de téléchargement bien long, et le temps d'affichage des documents était lent sur les machines les moins puissantes. Les fichiers PDF étaient surtout utilisés dans les processus de publication assistée par ordinateur. Le PDF est devenu depuis le standard pour les documents imprimables sur l'internet, et pour l'imprimerie.

Bien d'autres programmes sont apparus aussi qui permettent d'afficher, de générer, de modifier, d'annoter ou de marquer, de découper ou de recomposer des fichiers PDF. Le PDF est un format ouvert, c’est-à-dire que ses spécifications sont connues et que son créateur Adobe Systems autorise des programmes tiers à réutiliser son format. Adobe détient un certain nombre de brevets, ils accordent une licence gratuite à tous les développeurs pour implémenter les fonctions de lecture et de création de PDF dans des logiciels tiers.

Plusieurs traitements de texte, comme Open Office, et d'autres logiciels, comme le programme d'images vectorielles Inkscape, ou celui de PAO, Scribus, permettent d'enregistrer au format PDF, avec de plus ou moins nombreuses options.

Le PDF continue d'évoluer, avec la sortie de nouvelles versions d'Adobe Acrobat. Il y a eu neuf versions de PDF correspondantes à celles du logiciel :

(1993) - PDF 1.0 / Acrobat 1.0

(1994) - PDF 1.1 / Acrobat 2.0

(1996) - PDF 1.2 / Acrobat 3.0

(1999) - PDF 1.3 / Acrobat 4.0

(2001) - PDF 1.4 / Acrobat 5.0

(2003) - PDF 1.5 / Acrobat 6.0

(2005) - PDF 1.6 / Acrobat 7.0

(2006) - PDF 1.7 / Acrobat 8.0

(2008) - PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 / Acrobat 9.0

Le format PDF est normalisé par l'organisation internationale de normalisation depuis 2008. Deux sous-ensembles du format PDF ont également été normalisés par l'ISO, il s'agit des formats PDF/A-1 (PDF for Archive, référencé par la norme ISO 19005-1) et PDF/X (PDF for eXchange). De plus, deux autres sous-ensembles sont actuellement en proposition pour devenir des normes ISO : PDF/E (PDF for Engineering) et PDF/UA (PDF for Universal Access).

Le format PDF est toujours plus orienté vers différents usages peu compatibles qui l'entrainent à bifurquer en plusieurs déclinaisons :

— Les documents destinés à être lus à l'écran, en ligne ou en local, et qui demandent au moins une barre de navigation et des liens actifs.

— L'imprimerie, ou encore des manuels livrés avec des applications et qui sont plus ou moins susceptibles d'être imprimés. Là, la taille des fichiers n'a pas ou peu d'importance, mais tous les enrichissements qui ne sont pas nécessaires à l'impression gagnent à être évités pour parer aux mauvaises surprises.

— Des formulaires à remplir ou encore des documents interactifs, gérant des vidéos, des liens internes et externes, des couches. Ils deviennent alors inexploitables pour l'imprimerie.

— Des documents protégés en lecture et en copies par des mots-de-passe et des filigranes pour servir le projet d'un marché de livres numérique.

Les options prédéfinies des différents programmes qui génèrent du PDF proposent généralement un ou des compromis raisonnables, mais ils sont souvent insuffisants pour des usages bien définis. Cette multiplicité d'usages pourrait à court-terme menacer le succès du PDF si elle n'est pas accompagnée de moyens simples d'en décider. Il commence en effet à devenir aujourd'hui relativement difficile à faire du PDF l'usage le plus simple, préparer du texte pour l'impression, au point qu'il est tentant de revenir à l'EPS.

L’Hyper Text Markup Language est le format standard de l'internet. Il est le plus universel qui soit.

Lorsqu’il fut conçu, le HTML servait seulement à présenter du texte sur l'internet sans souci particulier de mise en page. Sous sa forme la plus simple, le HTML sert à présenter du texte brut indépendamment du codage particulier des caractères spéciaux propres aux différents systèmes.

Il sert aussi à créer des liens hypertexte qui permettent de naviguer dans une page ou d'une page à l'autre, et c'est pourquoi on appelle les logiciels destinés à le lire des navigateurs.

Le HTML permet de plus en plus des mises en page fines, et des enrichissements les plus divers. Pour cela, il s'associe à d'autres langages : CSS, Javascript, PHP…

Le XHTML, eXtensible HyperText Markup Language, est une sorte de croisement du HTML et du XML, qui se voudrait le futur langage du web. Mais le HTML 5 est déjà opérationnel au moment où j'écris ces lignes, et le développement du XHTML 2 a été abandonné.

Ou le format texte brut, est en tous points semblable à celui qu'on dactylographiait sur les anciennes machines à écrire (moins le texte souligné) : tout aligné à gauche, pas de justification, pas de changement de police, de taille ou de style, pas non plus d'espaces insécables. C'est bien suffisant pour écrire du courrier.

On s'en sert cependant surtout pour écrire du code. Tous les fichiers de code sont écrits en texte brut, mais leurs noms doivent être suivis du suffixe qui désigne le code pour être exécuté (« .jnlp » pour Java, « .py » pour Python, etc.)

Inversement, si l'on efface ce suffixe pour le remplacer par « .txt », le fichier s'ouvrira dans un éditeur de texte et le code s'affichera. On obtiendra les mêmes résultats avec des fichiers « .odt », « .doc » ou « .pdf ». Pour lire et écrire du code, on utilise un éditeur de texte, qu'on ne doit pas confondre avec un traitement de texte.

On peut donc en conclure que tous ces formats sont déjà des langages de programmation. C'est tout particulièrement vrai du HTML, dont l'usage est souvent reconnu comme la meilleure introduction à la programmation. C'est plus vrai encore pour le XML.

Scalable Vector Graphics n'est pas un format de texte, mais d'image vectoriellle. Il est conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels et basé sur le XML. Les coordonnées, dimensions et structures des objets vectoriels sont indiquées sous forme numérique dans le document XML. Un système spécifique de style (CSS ou XSL) permet d’indiquer les couleurs et les polices de caractères à utiliser.

Ce format gère des formes géométriques de base et des chemins (paths), qui utilisent les courbes de Bézier et permettent ainsi d’obtenir presque n’importe quelle forme.

Le SVG est très capable de numériser du texte, soit en incorporant les polices, soit en les transformant en chemins. Il n'est pas impensable qu'il devienne une alternative au PDF pour l'impression.

Il existe plusieurs systèmes d'exploitation. On distingue traditionnellement Mac et PC, ce qui ne veut rien dire. Les Macintosh sont des PC, des ordinateurs personnels, comme les autres, si ce n'est qu'ils sont vendus avec un système d'exploitation Mac OS. Les autres PC sont quasiment toujours livrés avec un système Window. On ferait donc mieux de dire Mac ou Window, mais il existe encore bien d'autres systèmes, notamment Linux. Ces autres systèmes sont tous des déclinaisons d'Unix, et Mac OS aussi. On ferait donc mieux de dire Window et Unix.

En principe, tous les systèmes peuvent fonctionner sur toutes les machines. Ils leur sont indépendants, sauf Mac OS, qui est spécifiquement conçu pour les ordinateurs Macintosh et réciproquement.

L'idée de faire des ordinateurs personnels (PC) n'était pas évidente à l'origine. L'ordinateur était une affaire de spécialistes, d'ingénieurs, inutilisables par le premier venu. Faire des ordinateurs personnels impliquait de leur donner une interface intuitive, avec des fenêtres, des boutons et des icônes, permettant à Monsieur Jourdain de faire de la programmation sans le savoir. Les premiers PC furent des Apple où matériel et logiciel étaient conçus l'un pour l'autre. Quand d'autres fabricants se mirent à produire des PC, l'entreprise Microsoft obtint le monopole des systèmes d'exploitation avec Window.

L'interface Window a toujours eu une tête de retard sur l'interface Mac OS d'Apple. On s'en aperçoit en comparant de simples manuels d'installation : les instructions sont toujours plus courtes de quelques lignes dans la rubrique Macintosh, mais Window s'adapte à toutes les autres machines.

Les interfaces Mac et Window sont conçues pour des utilisateurs individuels. Elles doivent en principe épargner toute aide extérieure au premier venu. Cet exploit repose sur une première couche de l'interface très intuitive mais relativement opaque. Elle doit non seulement éviter à l'utilisateur de devoir passer à des couches plus profondes, mais aussi l'empêcher d'y tomber malgré lui, pour qu'il n'y fasse pas des catastrophes. Cet avantage pour le plus grand nombre devient un handicap pour l'informaticien éclairé, et surtout pour des structures de travail qui disposent de leur propre service informatique interne ou externe. Dans ce cas, le système doit être plus transparent, et comme les machines sont plus ou moins en réseau et accessibles à plusieurs, les programmes et les données doivent être protégées par des mots-de-passe et des droits d'administration. Les systèmes Window sont donc plus faciles à utiliser, mais en contrepartie plus fermés, plus opaques. Il en va de même avec les logiciels commerciaux qui leur sont compatibles. Cette fermeture favorise évidemment la vente de licences d'utilisation.

Les systèmes Unix favorisent plutôt l'offre de services. Il ne suffit pas d'avoir le droit d'explorer et de modifier des programmes ; on doit encore en être capable, et surtout en avoir le temps. Il peut être alors tout aussi commercial et bien plus profitable pour tous de laisser à quiconque le droit d'améliorer, de corriger et d'innover. Les deux types de systèmes demeurent concurrents puisqu'ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients opposés. Chacun essaye bien sûr de minimiser les inconvénients et d'accroître les avantages. En fait, c'est plutôt du côté Unix qu'on y réussit. Les systèmes Linux deviennent toujours plus simples à utiliser, ainsi que les logiciels Open Source. Toutefois, une certaine difficulté est inhérente aux avantages d'Unix. Plus de possibilités et plus de simplicité d'utilisation sont des objectifs difficilement conciliables.

Bien sûr, l'opacité protège la propriété ; on ne peut pas toucher à un code qu'on ne voit pas. Elle protège aussi surtout, on doit bien le dire, l'utilisateur de trop de complications. Nous avons de bonnes raisons d'accéder au code d'une page HTML, mais quand nous la lisons, nous ne souhaitons pas devoir le déchiffrer nous-même. Nous ne désirons la transparence dans la seule mesure où nous avons aussi la possibilité de la masquer. Elle ne serait sinon qu'une gêne.

Nova, une distribution Linux sur une base Gentoo, est développé à Cuba par l’Université des sciences informatiques.

Un système d'exploitation n'a d'intérêt que pour les programmes qu'il fait tourner. Un logiciel est d'abord programmé pour un système d'exploitation particulier, on le dit alors « natif ». On peut en faire des versions pour d'autres systèmes, on parle alors de « portage », et on le dit « porté ». La plupart des logiciels natifs Linux sont portés sur Mac et sur Window. Il est rare qu'on logiciel commercial soit porté sur Linux. Cela tient largement à une philosophie différente de la programmation.

Le caractère principal de l'open source est souvent masqué par l'aspect juridique qui l'accompagne. Les programmes open source peuvent être librement modifiés et distribués. Par voie de conséquence, ils sont souvent gratuits, mais pas toujours. Le plus important n'est pas la gratuité, ni le droit de modifier. Le plus important est la possibilité réelle. On général, les trois vont ensemble pour des raisons assez logiques, mais pas toujours. Des logiciels commerciaux offrent de réelles possibilités d'adaptation bien documentées (comme BBEdit, Komodo, Nisus), et il n'est pas rare que les utilisateurs coopèrent avec les producteurs pour les améliorer, alors que des logiciels formellement libres demeurent parfois non-modifiés, et non-modifiables à cause de leur programmation opaque et de leur manque de documentation (comme HyperEngine).

C'est donc bien en réalité la façon de programmer qui fait la différence. C'est elle qui détermine en définitive la licence d'utilisation, et finalement le coût de développement. Le résultat paradoxal est qu'en matière de programmation le prix est souvent inversement proportionnel à la qualité du logiciel. Les logiciels, en tout cas, demeurent déterminés par le système pour lequel ils ont été programmés, leur environnement natif, Window ou Unix, Sun ou Mac.

Les logiciels open source sont souvent plus puissants que leurs concurrents commerciaux, mais ils demandent aussi des aptitudes peu communes pour tirer tout le parti de cette puissance. Pour des usages standards, les produits commerciaux sont souvent plus simples à utiliser et mieux documentés. Ils sont faits par des professionnels pour des utilisateurs, alors que les premiers sont faits par des professionnels et des utilisateurs entre eux. Les logiciels open source fonctionnent très bien les uns avec les autres ; les logiciels commerciaux aussi. Il est parfois plus problématique de passer des uns aux autres, notamment pour des questions de formats et de conversion.

Mac OS est un système à part dans la mesure où il est un Unix et où il appartient à la société Apple, comme Window à Microsoft. D'autre part, il est dédié aux seules machines Apple.

Il est plus simple et intuitif que Window, les principaux logiciels commerciaux ont des portages Mac, les logiciels open source s'y installent très simplement quand ils ont un portage, et ils peuvent sinon y fonctionner quand même au prix de quelques installations supplémentaires. Il ignore les virus, ce fléau de Window. Il est donc particulièrement adapté au néophyte. Il est à peu près impossible de quitter la première couche de l'interface sans le faire exprès, et rien n'y oblige, et il n'y a pas d'obstacle particulier pour y parvenir si on le désire. Il est donc aussi adapté au hacker. Les Mac sont souvent présentés comme des ordinateurs ludiques, mais comme ils gèrent facilement des réseaux et des droits d'administration, ils sont aussi d'excellentes machines pour une entreprise ou toute structure de travail.

Mac OS a aussi ses logiciels natifs. Certains sont livrés avec le système. Ils sont aussi extrêmement simples d'usage, mais ils ne sont pas pour autant des jouets. Ils peuvent permettre de créer des documents de qualité professionnelle simples. Certains autres sont payants et constituent des alternatives très économiques aux autres logiciels commerciaux. D'autres encore n'appartiennent pas à Apple et peuvent être en open source.

TextEdit, le petit traitement de texte offert avec Mac OS, aux fonctions les plus sommaires, peut se transformer en un éditeur de texte, très basique aussi, mais offrant des options de réglage très avancées.

Profitant des qualités du système, ce sont des outils très intuitifs, performants et très proprement programmés. De plus, Mac OS se tournant de plus en plus vers les formats libres, l'intégration avec les produits Linux est toujours meilleure. Ceux-ci ont aussi de plus en plus de versions natives exploitant toutes les ressources propres à Mac OS. C'est donc le système idéal pour travailler entre les deux environnements Unix et Window.

Si l'on va au bout de ce qu'implique la dernière conclusion, on admettra qu'il n'y a pas une limite bien nette entre programmer et utiliser un programme. Quand on met en page un texte, on écrit du code comme Monsieur Jourdan faisait de la prose sans le savoir, même si c'est en réalité le programme qui l'écrit pour nous. Selon le format (le langage) que nous employons, il nous est plus ou moins possible, facile, ou recommandé de le modifier, voire d'entrer directement le code. C'est plutôt recommandé avec le HTML, TEX ou LATEX, c'est possible et ce peut être utile avec le XML. C'est bien moins évident avec les autres, du moins sans conversion préalable, c'est-à-dire sans les traduire en de nouveaux langages.

Les programmes, nous les appelons des outils, des outils logiciels, que nous ne confondons pas avec des outils matériels. Nous les appelons des outils pour la simple raison qu'ils nous servent à accomplir des tâches différentes, ou encore à les accomplir différemment. Nous n'utiliserons par exemple jamais un traitement de texte pour éditer du code.

Certains de ces outils sont très simples et n'ont qu'un usage très limité, d'autres sont complexes, sont des agglomérations d'outils, de véritables machines, des usines, des « usines à gaz » comme on dit. Pour le texte, c'est le cas d'Open Office, qui peut à peu près tout faire, ou, pour l'image, du GIMP (GNU Image Manipulation Program), dont un seul de ses dizaines de filtres peut être un logiciel complexe.

Ces programmes, nous les choisirons et les penserons d'après les tâches qu'ils sont capables d'accomplir, mais aussi, et parce que c'est fondamentalement la même chose, selon les formats, les langages qu'ils sont capables de gérer. Nous songerons aux langages avec lesquels ils travaillent, dans lesquels ils exportent et ceux qu'ils sont capables d'ouvrir.

Lorsqu'on voudra éditer du code en ASCII, on utilisera un éditeur de texte, et rien d'autre. Pour du son, un éditeur de son ; de l'image, un éditeur d'image ; pour naviguer, un navigateur bien sûr, et pour héberger son courrier, un client FTP, etc.

Le plus dur, ce n'est pas d'apprendre à utiliser un programme. Le plus dur, c'est de passer d'un programme à l'autre, et donc d'un format à l'autre, d'un protocole à l'autre, car il est totalement impossible de réaliser la moindre chose à peu près complètement avec un seul logiciel, un seul format, un seul langage, un seul protocole — et tout d'abord de faire un site.

Lorsqu'on écrit avec un ordinateur, on utilise un traitement de texte. Si l'on a bien suivi ce qui précède, on comprendra qu'on travaillera alors avec les formats XML ou ODT, RTF ou RTFD, TeX ou LaTeX, ou DOC (et avec des jeux de caractère ISO-8859-x ou Unicode). Oublions maintenant TeX et LaTeX qui sont un peu compliqués et ne retenons que les trois ou cinq autres.

On aura compris aussi qu'il est plus judicieux de choisir d'abord le format, et ensuite le traitement de texte en conséquence, car ce traitement de texte nous imposera son format ou nous en laissera le choix. Chaque traitement de texte a un format natif dans lequel il est plus performant.

Il y a encore bien d'autres critères pour choisir un traitement de texte. Comme tout ce qu'on fait dans un format devra tôt ou tard être exporté dans un autre, on sera attentif aussi à la façon dont l'application gère d'autres formats, comment il les ouvre, les importe, les enregistre et les exporte. On appelle cela la portabilité. On pourra vérifier s'il permet le choix entre ISO-8859-x ou Unicode. On se souciera aussi de toutes ses fonctionnalités et de son ergonomie.

L'importance des fonctions dépend de ce qu'on fait ; l'ergonomie, elle, n'est pas relative ; elle est importante quel que soit l'usage. Qu'on écrive de très longs textes ou beaucoup de courrier, qu'on vise l'impression ou l'édition en ligne, les fractions de secondes qu'on gagnera à utiliser un bouton accessible ou un raccourci clavier plutôt que d'ouvrir des boîtes de dialogue et dérouler des menus, finiront par jouer un grand rôle sur notre temps de travail, notre confort et notre concentration.

Les logiciels les plus ergonomique ont la mauvaise habitude de ne fonctionner que sur Mac OS. Ils vont du simplicime TextEdit au très complet Nisus Writer Pro, en passant par l'élégant Bean.

Nisus Writer Pro est très complet pour écrire mais il ne fait que ça, et l'on aura assurément besoin d'autres outils pour des mises en page destinées à l'impression, pour éditer le texte en ligne, pour faire des PDF interactifs, etc. mais il exporte et importe très bien le format ODT.

L'importance des fonctionnalités varie avec l'usage qu'on a d'un traitement de texte. Si l'on n'utilise que des langues occidentales, on n'aura peut-être pas besoin d'un logiciel qui gère des écritures de droite à gauche à la volée. Si l'on n'écrit que du courrier ou de brefs articles, on n'aura pas la nécessité de créer des tables des matières, des index ou des sections. Si l'on écrit des romans, on n'aura peut-être pas besoin d'insérer des graphiques ou des tableaux, etc.

Un certain nombre de fonctions peuvent être fournies par le système et des logiciels tiers : correction orthographique et grammaticale, prononciation du texte, exportation en PDF, ou en HTML, décompte des mots et des caractères, etc.

Le minimum qu'on puisse attendre d'un traitement de texte est : la gestion de feuilles de styles (avec changement de polices et de tailles, alignements, espaces entre les lignes et entre les paragraphes), l'insertion de sections ou de styles de page, l'insertion de notes, des fonctions de recherche et de remplacement, la gestion d'en-têtes et de bas de page, la numérotation automatique, le saut de page…

D'un autre côté, moins on exige de fonctions pour son traitement de texte, plus on doit être attentif à ses capacités d'exporter en d'autres formats, puisqu'on sera conduit à utiliser d'autres logiciels.

Le logiciel le plus complet est Open Office. On peut presque tout faire avec lui, de la PAO à l'édition en ligne complète. Son module d'exportation en PDF est très riche, et son code HTML correct si la mise en page a été faite dans les règles de l'art.

Il est multilingue, crée des tables des matières et des index, édite des formules, gère les images, les retouches, transforme le bitmap en vectoriel etc. Il est possible de le compléter avec des modules : correction grammaticale, éditeur de formules perfectionné, ouverture et modification de PDF, etc. Il offre un choix complet de formats.

Sur les formats et les fonctions, c'est le meilleur, mais pour ce qui est de l'ergonomie, il est pour le moins perfectible.

Dans une moindre mesure, Microsoft Office offre aussi énormément de fonctions, mais, sans être supérieur pour l'ergonomie, il est déplorable pour les formats.

On pourra tirer de ce qui précède la conclusion qu'écrire avec un ordinateur change profondément la nature de l'écrit. L'ordinateur personnel est bien plus qu'une machine à écrire perfectionnée, enchâssé entre ces deux techniques que sont, en amont, la numérisation, et en aval, l'internet. Cette triple invention a des conséquences à très longue portée.

Elle balaie les étapes successives dans lesquelles l'imprimerie avait enfermé l'écriture. Elle met d'abord à mal, comme on l'a déjà vu, la stricte distinction entre la correspondance privée et l'édition publique.

Dans sa généralité, « le public » est renvoyé à une pure abstraction par la réalité en acte de la connexion. Le courriel, lui, peut aisément être partagé dans des listes privées ou publiques. Il peut aussi très simplement être publié en ligne. Le courriel porte des liens actifs, qui ouvrent immédiatement des publications ; les publications comportent des liens pour correspondre tout aussi immédiatement et sans médiation avec leurs auteurs, ou éventuellement pour laisser des commentaires en ligne.

Les moments strictement séparés qu'avaient été l'écriture, la saisie, la lecture en comités, l'édition, l'impression, la lecture publique, la critique, etc. ne le sont plus. Si « le véritable texte » est devenu le fichier numérique, il est édité en même temps qu'écrit, et en conséquence immédiatement publiable, critiquable, modifiable…

Le point nodal de l'écrit qu'était l'édition originale est remplacé par ce nouveau qui est la dernière version. Tout travail est virtuellement en cours ; et un ouvrage, collaboratif.

Écrire, éditer, publier, ce sont là trois termes distincts qui doivent d'abord être clarifiés. On le remarquera, c'est généralement sous le terme de « bureautique » qu'on présente les logiciels de traitement de texte. Or, chacun le sait, faire de la bureautique, ce n'est ni écrire, ni éditer, ni publier.

— Écrire, cela suppose d'abord de ne pas s'égarer à travers des dizaines de pages, voire des centaines, des milliers, qui bien souvent ne sont pas seulement celles de l'ouvrage que l'on écrit, mais aussi de ceux que l'on consulte, de ses notes, ses documentations. Cela se pratique généralement dans un espace relativement limité, et l'on n'y parvient pas sans méthode. Chacun sait combien on peut facilement se perdre parfois dans une seule phrase.

L'ordinateur peut nous aider dans ce travail. C'est même à quoi il sert. D'un autre côté, il nous complique aussi la tâche. Un écran normal ne permet pas d'afficher lisiblement une page A4 entière, alors qu'on peut déjà étaler plusieurs feuilles ou plusieurs livres sur une table de bar. D'autre part, il nous prive du sens du toucher, si précieux pour éprouver l'épaisseur de pages brochées.

Naturellement, on aurait tort de se priver d'écrire à la plume, et d'imprimer autant de fois qu'il est nécessaire. On découvre vite alors que le principal problème consiste à s'assurer qu'un même tirage correspond bien au même document numérique de travail. De tels problèmes ne se posaient pas à l'époque du manuscrit et du tapuscrit.

— Éditer a donc pris un sens nouveau. L'édition est devenue un moment de l'écriture. Nous rééditons perpétuellement notre ouvrage pendant que nous l'écrivons. Nous l'éditons, même si nous ne cherchons pas (encore) à le rendre public, le publier.

— Publier prend alors aussi un sens nouveau. Certes, il s'agit toujours de rendre public un écrit, mais la question prend ici le sens de l'éditer dans un format public. L'intérêt n'est pas alors seulement d'offrir un texte à la lecture publique, mais aussi, pour l'auteur seul, de s'assurer qu'il y accédera encore à l'aide d'une autre application, d'un autre système, d'une autre machine.

La première chose que chacun a découvert dans un traitement de texte a été la possibilité d'afficher ou de masquer les caractères invisibles. Peut-être en avons-nous été surpris la première fois, et peut-être aussi n'avons-nous vu d'abord dans cet affichage qu'une gêne.

Il est à priori contradictoire qu'un caractère soit invisible. L'invisibilité semble contradictoire avec l'essence d'un caractère qui existe pour être lu, donc vu. Ces caractères dits « invisibles » ne le sont d'ailleurs pas tant que ça. Ce sont des espaces ; des espaces entre des caractères, ceux que laisse un saut de ligne, un saut de paragraphe (avec son alinéa par exemple). L'espace vide a donc valeur de caractère, de ponctuation disons. Ces espaces peuvent donc s'afficher sous la forme de caractères éditables.

Ces caractères invisibles assurément gênent notre lecture. C'est pourquoi on peut les masquer, mais ils nous facilitent certainement le processus d'édition. Dès qu'on l'a compris, on ne peut plus s'en passer.

Cette fonction des traitements de texte nous montrent deux exigences contradictoires. Nous voulons d'un côté qu'un texte demeure immuable et aussi incorruptible que s'il était gravé dans le marbre. D'un autre côté, nous le voulons toujours modifiable, perfectible, rééditable. Nous ne voulons pas recommencer le travail que nous avons effectué sur un texte pour l'envoyer à l'impression, quand nous entreprenons ensuite de le mettre en ligne, ou inversement.

Nous voulons que nos textes demeurent aussi incorruptibles que s'ils avaient été gravés dans du marbre, et aussi fluides qu'un liquide qui épouse les formes du récipient dans lequel on le verse. Nous recherchons en somme du marbre liquide, et nous savons bien que ça n'existe pas.

Ces deux exigences sont diamétralement contradictoires, mais si nous les comprenons bien elles se rejoignent quand même sur certains points. Le plus important est de se faire déjà une idée plus précise de ce qui ne doit en aucun cas bouger, et de ce qu'on souhaite laisser fluide. On pourrait encore dire autrement : jusqu'où notre texte demeure le même ; à partir de quand il est corrompu ?

Il n'est pas essentiel, par exemple, que le texte que je suis en train d'écrire conserve ses polices, leurs tailles ou son format de page, tant du moins que les titres, les sous-titres, les paragraphes, les illustrations et les sauts de pages conservent leurs relations réciproques ; tant disons qu'il garde se structure. Cela, un traitement de texte permet de le contrôler par des styles.

Il est au contraire des textes pour lesquels ce ne serait pas le cas. Un texte à chasse fixe (c'est-à-dire dont les caractères ont le même espacement) pourrait ne plus être lisible si l'on change les polices.

Tout ceci se contrôle par des feuilles de style, et nous verrons plus loin l'importance qu'elles ont avec le HTML et les navigateurs.

Malgré tout, nos désirs demeurent contradictoires. Si nous envoyons un fichier à l'imprimeur, ou si nous le mettons en ligne pour l'imprimer, nous exigeons que rien ne bouge. Nous connaissons déjà des formats qui le laissent espérer, comme le PDF ou l'EPS. Il serait alors logique que nous renoncions à le retoucher, et que nous admettions au moins que ce ne soit pas facile.

Si nous souhaitons au contraire publier un texte en ligne ou sur du papier, nous souhaitons plutôt le voir couler dans les cadres que nous lui réservons, changer éventuellement ses polices, leurs tailles, les espaces entre les lignes, entre les paragraphes, la tailles des alinéas, la longueur des lignes, la largeur des marges, bref, tout ce qui peut changer quand on édite un texte sans qu'on puisse dire que le texte ne change. Et nous pouvons même souhaiter pouvoir le corriger, en modifier le contenu, sans que sa structure ne se corrompe. À cela aussi des feuilles de style nous aident, mais à la condition de résoudre les problèmes de portabilité.

Nous avons déjà vu que les meilleurs formats pour écrire et éditer du texte sont le XML ou l'ODT; dans une moindre mesure le RTF et RTFD. Mais le format le plus portable est le HTML, tout particulièrement si nous lui associons des feuilles de style externes (CSS, Cascading Style Sheet) qui permettent de s'occuper séparément du contenu et de sa structure.

Si ce que nous recherchons est si contradictoire, il vaut donc mieux lui trouver des solutions distinctes. On sauvegardera son travail dans le format de son traitement de texte (XML ou ODT de préférence), on l'exportera en PDF pour qu'il soit possible de l'imprimer ou que ce soit sans risque de le corrompre, et on l'exportera en HTML pour être sûr qu'il soit parfaitement éditable d'où que ce soit.

Ces questions prennent une importance bien plus considérable qu'on peut l'imaginer sur la longue durée. La nouveauté du numérique et de l'internet nous font souvent oublier cette longue durée. Elle peut se rappeler à nous de façon cruelle ; bien des gens ont perdu une grande quantité de leur travail, et dans le meilleur des cas, beaucoup de temps.

L'internet nous offre une capacité de travail démesurée, il nous permet de produire et d'échanger des masses gigantesques de documents, de collaborer par-delà les distances dans les plus brefs délais et sans peine, il offre des réseaux de collaborations sans limites et des possibilités de réunions presque instantanées. Il donne au premier venu une puissance de travail intellectuel qu'aucun chercheur, aucun leader, n'avait jamais osé imaginer avant. Combien serait-il bête d'ignorer la durée et de laisser cette puissance s'évanouir dans la fugacité de moments disjoints !

Écrire est de toute façon une activité qui se place dans la durée.

Il importe de voir toutes ces possibilités nouvelles en même temps que les constantes de l'écriture. — Sur quoi repose la puissance du langage écrit ? — Il se conserve, et par vois de conséquence, il peut plus aisément être transmis. — Sans doute, mais avant même cela ? — Il peut être parcouru, navigué ; et il libère la pensée d'un cours à sens unique. On peut remonter ce cours, le reconstituer, le changer à tout moment.

Oui, c'est en effet ce dernier point qui fait toute la puissance du langage écrit, du texte.

Le texte en langue naturelle possède à peu près toutes les propriétés de la parole, il peut à chaque instant devenir parole, si on le prononce ou le fait prononcer par un programme. Écrite, la parole devient modifiable. Elle laisse à tout moment la possibilité de la corriger, la modifier, la recomposer, la traduire, la paraphraser, la développer, la compacter…

Cette propriété de l'écriture est plus visible encore dans le langage mathématique. Là, la puissance de l'écriture est plus saisissante, dans la mesure où le langage mathématique semble faire les raisonnements à notre place.

Le texte en langue naturelle décuple aussi nos capacités d'inférences, et cela d'une façon à peu près identique à celle de l'écriture mathématique, ou encore de la programmation : en donnant la possibilité, perpétuelle, de relire, de corriger, de modifier, de déplacer, de condenser, d'ajouter, de reformuler, de traduire… Il est probable qu'on ait souvent confondu cette puissance inhérente au langage et à l'écriture avec l'inspiration dont on ne saurait dire d'où elle vient.

Les conditions sine qua non de cette puissance de l'écriture sont, naturellement, que le texte d'abord se conserve suffisamment longtemps, et surtout qu'il demeure le plus aisément possible modifiable.

L'invention du papier, en concurrence à tout autre support, puis l'invention du livre, en concurrence au rouleau, furent des progrès incontestables ; mais l'imprimerie fut plutôt un recul envers cette possibilité de modifier et de rééditer à tout moment. Le numérique en lève les limites sans qu'il soit nécessaire de renoncer à ses avantages.

De tout ce qui précède, on peut déjà commencer à bien entrevoir les raisons pour lesquelles on fait un site.

© Jean-Pierre Depétris, octobre 2009

Copyleft : cette oeuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la

modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un

exemplaire de cette Licence sur le site Copyleft Attitude

http://www.artlibre.org/

ainsi que sur d'autres sites.