V.2

Considérations sur la musique et le sens

(l’architecture lyrique)

1. « Ce qu’il y a de plus important, de fondamental, ce qui produit l’impression la plus profonde, ce qui agit avec le plus d’efficacité sur notre moral dans une œuvre poétique, c’est ce qui reste du poème dans une traduction en prose ; car cela seul est la valeur réelle de l’étoffe dans sa pureté, dans sa perfection. Un ornement éblouissant nous fait souvent croire à ce mérite réel quand il ne s’y trouve pas, et ne le dérobe pas mois souvent à notre vue quand il s’y trouve... On peut observer que les enfants se font un jeu de tout : ainsi le retentissement des mots, la cadence des vers les amusent, et, par l’espèce de parodie qu’ils en font en les lisant, ils font disparaître tout l’intérêt du plus bel ouvrage. » (Gœthe, Poésie et vérité. Cité par Eluard dans Donner à voir)

N’appelle-t-elle pas questionnement cette affirmation de Gœthe qui voit l’essence de la poésie dans ce qui paraîtrait plutôt la négation de son essence, ou pour le moins son effacement ?*

Le 26 janvier11. Pourquoi cet « ornement éblouissant » s’il n’est propre qu’à nous cacher l’essentiel ?

Cet « ornement » n’est autre que la dimension lyrique que Gœthe ne nous fait plus concevoir comme un véritable ornement mais plutôt comme un « échafaudage ».

La traduction en prose de la poésie apparaît comme l’étape finale et nécessaire de la construction, qui consiste à démonter l’échafaudage une fois l’édifice érigé.Je crois bien que toute énonciation est bâtie sur un tel échafaudage lyrique. La plupart du temps, il n’a pas à être démonté par une traduction, car il est effacé par la lecture même, l’entendement, l’interprétation.

*

12. La poésie, dans le sens où l’on oppose poésie à prose, est comme ces dessins ou ces peintures dans lesquels l’artiste juge bon de ne pas effacer les ébauches, le croquis ; où ne le dérange pas que se voit, sous l’aquarelle, le dessin au fusain.

121. Mais il est vrai que l’on voit toujours dans une peinture ou un dessin soit le trait, soit la tache, la trace de la plume, de la mine ou du pinceau, et que, si l’on comprend « voir » dans un sens bien restreint, on ne voit proprement rien d’autre.

122. Il est vrai aussi que, si l’on comprend « voir » dans un sens plus plein, le dessin, le trait, la tache, la trace de la plume, de la mine ou du pinceau est ce qu’on voit le moins ; que l’on ne découvre qu’à la condition d’y être très attentif.

Tente donc de reproduire fidèlement les traits d’un dessin dans lequel tu reconnais pourtant immédiatement un visage, ou même seulement des formes géométriques abstraites.*

2. Ce qui aurait pu paraître ornement se révèle charpente – ce qui pourtant semble aussi le plus souple, le plus fluctuant, mouvant et volatile.

Qu’en est-il alors de ce qui aurait pu paraître charpente – et le plus solide, le plus dur et le plus précis : la logique ?21. La logique se situe à la jonction du paradigmatique et du syntagmatique.

Le paradigme – le concept, la conception – est le découpage dans la masse compacte du réel d’un « quelque chose » – la couleur, le poids, le ici, le je, le il, le on, le chanter, le car... – que l’on tente d’identifier comme « chose ». (Mais certainement pas comme « objet » ou « substance ».)

En connectant les paradigmes, on restreint ou élargit le champ de ce découpage.22. C’est dans ce travail de connexion qu’est le champ de la logique.

Arrêtons nous au statut des connecteurs logiques. Est-ce que l’exigence d’un langage spécifique de la logique ne tiendrait pas à cette seule exigence d’une nette spécification entre « termes » et « connecteurs » ?221. Que signifie et implique cette sérialisation d’un langage en deux espèces de signes : termes et connecteurs ?

La fonction de cette partition est d’empêcher que terme ou connecteur ne changent de sens dans ses successives occurrences.222. Cela semble dire que la langue naturelle ne connaît pas de connecteurs mais seulement des connexions.

La seule connexion (sans connecteur) change la connotation, et réciproquement la connotation fait la connexion.Comparons :

bande de jeunes.

bande de billard.

bande velpeau.

223. On peut se demander toutefois si certains mots ne sont pas des connecteurs : à, de, pour, dans, comme..., ou encore : et, ou, donc, car..., ou que, qui, quoique, duquel... ainsi, aussi, enfin,...

On peut plus encore se poser cette question pour certains morphèmes, en particulier pour les déclinaisons, et même, dans certains cas, pour les verbes et surtout les auxiliaires.2231. Observons que la valeur de connecteur de ces mots est déterminée par l’exacte connexion dans laquelle ils sont pris.

Si l’on peut les considérer comme connecteurs, il nous faut admettre que leurs valeurs connectrices sont plus déterminées par les connexions dans lesquelles on les fait jouer, qu’elles ne les déterminent.

Le sens de à dans :Je vais à Paris.Ou encore la variation de sens entre :

Je parle à Paul.

La pompe à vélo...La pompe à vélo.

La pompe du vélo.

2232. Ces fonctions pseudo-connectrices sont très différentes d’une langue à l’autre.22321. Les langues à déclinaison, comme le Latin, l’Allemand ou l’Arabe, utilisent des préfixes, et plus généralement des suffixes, mais de façon encore très différentes.

– Seul parmi elles, le Latin se donne une entière liberté de construction, mais il fait un plus abondant usage des particules que je Japonais ou le Chinois, qui sont des langues qui ont particulièrement peu d’indicateurs de détermination, et peut-être même que l’Anglais.

– Les déclinaisons allemandes au contraire n’empêchent pas une certaine fixité de construction.

– La position des mots dans la phrase arabe a aussi une grande importance – plus qu’en Français – alors que l’accord des verbes n’est pas obligatoire lorsqu’ils précèdent le sujet. (A la manière de l’accord du participe passé au complément d’objet direct lorsqu’il est employé avec l’auxiliaire avoir en Français.)22322. L’Anglais qui a très peu de déclinaisons donne une plus grande importance connectrice à l’ordre des mots que le Français, qui en a peu aussi, mais se sert d’une quantité de particules.

I give Paul a book. Je donne un livre à Paul. Je donne à Paul un livre.

Le Japonais, le Chinois aussi, apprécient la connexion sans connecteur.

En schématisant à peine je dirai que le Japonais tend à employer tous les mots comme des noms, et que ceci tend à leur donner valeur de verbes.

Compare : Le coq chante. Chant (du) coq.*

23. On peut observer dans la langue une partition semblable à celle, dans les langages logiques et mathématiques, entre termes et connecteurs : celle entre mots et signes de ponctuation.

Mais ce parallèle peut se révéler trompeur. Le mot est un signe qui se prononce ; pas le signe de ponctuation.

Le signe de ponctuation est signe pour la diction, c’est à dire : Signe indiquant comment prononcer les mots (les suites de mots).231. Si les signes de ponctuation sont bien des signes, c’est qu’ils ne sont pas la ponctuation. (– Puisqu’ils n’en sont justement que les signes.)

232. On doit aussi savoir que les signes de ponctuation sont apparus assez tard dans toutes les langues du monde.

Doit-on dire qu’elles n’étaient pas ponctuées avant ?

– Ou bien est-ce moi qui confond ponctuation et diction, et devrais-je plutôt dire : « la diction n’était pas ponctuée » ?*

233. La question que je soulève ne se réduit pas à une question de vocabulaire, mais cette question de vocabulaire révèle sans aucun doute une grande confusion.

2331. Observons la phrase non ponctuée :

« Je vois la lune sur la mer pâle. » et comparons avec :« Je vois la lune, sur la mer, pâle. » Les virgules ici ne sont pas des connecteurs logiques mais seulement des indications de rupture de diction. Prononçons les deux phrases à haute voir et voyons bien (entendons) ce qui se passe.

Comparons encore :« Je vois la lune pâle sur la mer. » Est-ce que ces deux phrases disent bien la même chose ? –Et :

« Je vois la lune, sur la mer, pâle »« Je vois pâle la lune sur la mer » ? Et là :« Je vois la lune qui est pâle sur la mer. » Et pourquoi pas : « Je vois la lune sur la mer qui est pâle » ?

« Je vois que la lune est pâle sur la mer. »

Alors, en ponctuant : « Je vois la lune sur la mer, qui est pâle. »*

234. Peut-on dire ici que la rupture de diction fait fonction de connecteur logique ? – Connexion seulement, pas connecteur, et certainement pas logique.

2341. Car la diction nous indique seulement qu’il n’y a pas suite mais incise. Elle ne nous dit absolument rien de la signification de cette incise ou de cette suite.

2342. Elle nous indique seulement s’il y a « lune pâle » ou « mer pâle ». Or la connexion entre « lune » et « pâle », ou entre « mer » et « pâle », ne fait appel à aucun connecteur.

La seule relation que nous faisons entre « lune » et « pâle », ou entre « mer » et « pâle », est la relation qu’il nous est possible de faire entre ces deux termes de manière à ce qu’ils aient un sens dans cette relation.*

3. Je peux diviser en deux les six fonctions définies dans mon tableau, associant à lyrique paradigmatique et syntagmatique, et à intuitif, symbolique et performatif.

Le 27 janvier31. Je distingue alors que les trois premières fonctions s’articulent sur, ou peut-être plutôt articulent entre elles, une fonction logique. Lyrique et logique tantôt se substituant l’un l’autre, tantôt se complétant, tantôt s’excluant.

Par contraste, je peux constater ainsi que les trois dernières s’articulent sur la notion de conscience et de pensée.32. Cette modélisation offre une grande tentation à l’investigation philosophie, mais les grands chantiers de la révolution philosophique qui s’est jouée entre Hegel et Peirce me rendent prudent : ça risque d’être long.

Pourquoi ne serait-il pas plus pertinent, disons même « malin », d’en induire une taxinomie des figures ?33. La révolution philosophie à laquelle je fais allusion est contemporaine de l’élaboration et des éditions successives des Figures du discours de Fontanier.

On peut repérer un air de famille entre cette philosophie et cette rhétorique du dix-neuvième siècle, qui se ressemblent surtout par ce qui les distingue des précédentes, s’ignorent, et s’éloignent même l’une de l’autre sur le fond.

Il est très symptomatique que Peirce fasse l’impasse sur la philosophie post-cartésienne, cherche plutôt entre Scott et Ockham, et précisément que ce ne soit pas infructueux. (Il va chercher le bébé que Descartes avait jeté avec l’eau du bain.)

Il n’est pas moins symptomatique que Hegel fasse l’impasse sur l’empirisme.*

4. Taxinomie.

41. Taxinomie des figures.

1. Lyriques 2. Logiques 3. Dénotatives 4. Connotatives 5. Symboliques 6. Performatives 411. La notions de figure et celle de fonction ne se recoupent pas. J’abandonne donc la fonction intuitive qui ne paraît se caractériser par aucune sorte de figure.

Un certain nombre de figures semblent au contraire caractériser une fonction logique.412. Les six catégories de figures fonctionnent deux par deux.

4121. Les figures symboliques et les figures performatives peuvent être définies comme figures de pensée.

4122. Les figures dénotatives, ou paradigmatiques, et les figures connotatives, ou syntagmatiques, peuvent l’être comme figures de grammaire.

4123. Les figures lyriques et les figures logiques ont aussi des caractères communs et complémentaires.

42. Taxinomie des fonctions.

421. On pourrait repérer une forme de double polarisation entre les quatre premières fonctions :

Ces quatre fonctions pouvant être enveloppées sous la catégorie plus large de fonction grammaticale. 422. La fonction grammaticale pourrait être à son tour considérée dans une double polarisation avec les fonction symbolique, performative et intuitive.

43. Quelques premières remarques peuvent être tirées de ces premières approches :

Un certain nombre de notions – définissant les figures aussi bien que définissant les fonctions – sont déjà bien connues, quoique je ne les utilise pas telles qu’on les connaît déjà. Ce sont précisément les notions de dénotations et de paradigme et celles de connotation et de syntaxe (que l’on n’a pas il est vrai coutume d’associer).

Les fonction symboliques et performatives, même si l’on ne se sert pas toujours de ces noms pour en parler, le sont aussi, quoique depuis beaucoup moins de temps.

Restent donc le lyrique et l’intuitif, que je pose de façon inédite, et peut-être incongrue. Et aussi le logique, qui n’est certes pas une notion nouvelle, mais à laquelle j’attribue une fonction qui l’est certainement.44. Il serait bon aussi de cerner beaucoup mieux les notions de fonction et de figure.

----------------------------------------------------------------------------------

IV

Considérations sur la musique et le sens 2

(l’interprétation)

Le 28 janvierSur un manuel de Français je vais voir le dessin d’une chaise qui va permettre à l’enfant ou à l’étranger d’identifier le mot « chaise » écrit dessous.

Ici la chose désigne le mot.Observe la différence avec un livre de physique : Il pourrait te sembler d’un premier abord que le dessin te permette d’identifier le mot « force ». Mais n’est-ce pas plutôt le contraire ?

Observe comment la force est représentée dans le dessin : une flèche rouge. La flèche rouge correspond-elle au mot « force » comme le dessin de la chaise au mot « chaise » ?Il t’est impossible d’identifier la force dans le dessin si tu ne connais pas déjà le mot, si tu ne connais pas ce qu’il désigne.

Observe alors comment le même livre t’enseigne le mot « force » et ce qu’il désigne : La force est le produit de la masse par le déplacement.

Tu peux déjà mieux identifier ce que représente la flèche rouge dans le dessin. Mais il te faut d’abord savoir ce que veulent dire « masse » et « déplacement ».*

La onzième lame du tarot : La Force.

Voilà une autre image de la force. Ressemble-t-elle plutôt à celles du livre de vocabulaire ou à celles du livre de physique ?

Je la comparerai plutôt à celles du second : le mot permet d’interpréter l’image plutôt que l’inverse.*

Notion de lyrique :

Plus on trouve d’éléments rythmiques et harmoniques, qui ne sont rien d’autre en fait que des structures numériques, plus apparaît nettement par contraste ce qui leur est irréductible.

Et cela pose un problème quant à la signification exacte du verbe « apparaître ». Est-ce quelque chose comme « sembler », « devenir visible », « plus visible », ou plutôt comme « surgir », « éclore », ou même « naître » ?*

Pense ici au rapport entre le rythme et la mesure. La mesure serait-elle une sorte de « fond » sur lequel le rythme « sortirait » mieux ? Comme un dessin rouge sur un fond vert, par exemple ?

– Ou encore comme un fond quadrillé ferait mieux ressortir les proportions d’un dessin ? – La mesure ne fait-elle pas plutôt partie intégrante du rythme ?

La mesure ne dépend pas plus du métronome que d’un fond quadrillé. Ou encore, le métronome « marque » la mesure comme en « l’extrayant » du rythme.*

L’image du pinceau du peintre et du pinceau de l’archéologue.

*

Le berger préhistorique qui compte ses moutons : pour chaque mouton, il fait une encoche sur un bâton. Mais comment ensuite compte-t-il les encoches ?

*

A propos encore de la signification à donner au verbe « apparaître » concernant la métrique et ce qui lui est irréductible : Ne serait-ce pas plutôt le contraire, l’irréductible à la mesure qui ferait apparaître la mesure ?

*

Quand j’articule des mots les uns après les autres, je n’ai pas une idée très nette de comment quelqu’un d’autre peut les entendre.

Le 29 janvier

(Cet autre peut d’ailleurs très bien se révéler être moi-même : je ne sais pas toujours très bien comment entendre mes mots.)

Attention, je parle ici de mes mots et pas de mes paroles : chacun des mots tel qu’il s’articule dans la suite des autres.« Un vent vif » : je ne sais pas très bien ce qu’un autre entendra par « vif ». Et cette question se dédouble très vite avec : « Que doit-on entendre ? »

Un vent vif, cela peut-être seulement un vent fort. Je pense qu’un lecteur peut seulement entendre « vif » ainsi. Un vent ne peut qu’être plus ou moins rapide ou plus ou moins lent. « Vif » se situerait quelque part entre « violent » et « léger » ; disons juste au dessous de « fort ».

Mais « vif » veut dire bien autre chose. « Air vif » suppose peut-être du vent, mais suppose avant tout la fraîcheur, le froid peut-être, et certainement la pureté. Si je dis « vent vif », j’incorpore dans ces deux mots « air vif ». « Air vif » est sous-imprimé, dirai-je, dans « vent vif ».*

Est-ce qu’un autre lirait « air vif » dans « vent vif » ? On peut le lui demander. Il me répond : « froid qui pique... », et tout de suite après : « fort ».

Bon. Mais où est inscrite cette connotation de fraîcheur ? Ou encore : en quoi le fait que nous entendions cela correspond-il au fait que nous devrions l’entendre ?

C’est à dire encore : En quoi pourrait-on y déceler une règle ? Et que signifierait alors règle ?*

Est-ce que j’associe « vif » à « froid » comme je lèverai la jambe quand un médecin me donne un léger coup de marteau en caoutchouc sur le genou, ou plutôt comme je ferais à l’armée un salut réglementaire ?

Et d’ailleurs, la différence entre réflexe et comportement réglementaire n’est pas si nette : entre les deux, la notion de réflexe conditionné.

– Conditionné par quoi ? – C’est là la question.*

Dans « vent vif », tu peux aussi entendre « air pur ».

Il m’arrive souvent d’être repris, ou de reprendre quelqu’un d’autre, sur des mots qui n’ont pas été prononcés, ou pas écrits. On vérifie : en effet. Mais l’autre les a entendus.

« Pourquoi dire "air pur"...? – Je n’ai pas dit "air pur", mais "vent vif" »

Et parfois il m’arrive à moi-même de rechercher des mots que je n’ai jamais écrits.*

Compare les occurrences : vent vif, air vif, mort ou vif, mémoire vive (sur une fiche technique d’ordinateur), paroles vives, vif argent, douleur vive, son vif, nerfs à vif, il est encore vif, musique vive... Observe combien chacune bave sur les autres.

Comment s’y prendre pour donner une définition de « vif » ? Un peu comme en superposant des visages pour en faire ressortir les traits communs.

Il se peut alors qu’aucune occurrence ne corresponde à la définition, ou que chacune ait seulement un « air de famille ».

Pour éviter une définition trop floue, je peux en donner plusieurs en classant les occurrences selon des ressemblances (mort ou vif et mémoire vive, paroles vives et nerfs à vif...).

Mais observe que chaque occurrence tend à réveiller toutes les acceptions, à traîner derrière elle toute une chaîne d’associations. Et, dans un mouvement tout opposé, les autres mots du contexte tendent à en repousser, à en filtrer le plus grand nombre.C’est là quelque chose que je cherche à maîtriser : soit activer toute la chaîne d’acceptions, soit en repousser la plus grande partie.

– Cela ne ressemble-t-il pas un peu à marier les couleurs ?*

Quand je demande ce qu’on entend par « vent vif », on me répond. Mais si je ne demandais rien ? J’aimerais pouvoir lire ce qui s’entend sans ne rien demander, même pas à moi-même.

Il se peut que je n’entende rien. Ou simplement qu’à la fin de l’énoncé j’aie entendu « air pur ».*

Qu’est ce que j’entends exactement quand mon ami me dit « le poète est un arbre » ? Car il est manifeste que j’entends bien les mots et qu’ils résonnent longuement, puisque j’en parle encore.

Comme quand je lis : « La chair est triste, hélas! et j’ai lu tous les livres ».

Mais il est vrai aussi que je comprends bien avant que je sois en mesure d’expliquer. Et peut-être ne serai-je jamais en mesure de donner une explication satisfaisante – une explication qui témoigne de façon satisfaisante de ce que je comprends.*

C’est bien là qu’il me semble qu’on se trompe en ce qui concerne la compréhension des enfants.

L’explication de l’enfant est moins satisfaisante que celle de l’adulte ; elle s’embrouille plus vite. Mais elle n’en est pas moins insatisfaisante pour déterminer ce qu’il comprend ou ne comprend pas. Elle ne témoigne pas de son incompréhension, au contraire : c’est de sa compréhension qu’elle ne témoigne pas.

(Cela, bien sûr, dans la mesure où il comprend. Et je ne nie pas qu’il comprend moins souvent que l’adulte.)*

Qu’est-ce que je me dis quand j’énonce « vent vif » ? Comment est-ce que je cherche mes mots, ou comment aussi bien je ne les cherche pas ?

Il se trouve que souvent je ne les cherche pas, je les trouve : je les trouve à m’attendre dans le prolongement de ma phrase. Parfois je les cherche longtemps sans parvenir à les trouver.

« Je l’ai au bout de la langue » – il est donc bien aussi là à m’attendre, mais caché.Le lapsus n’est qu’un cas particulier de ce que je pointe.

En disant cela, je veux dire qu’il y a quelque chose de trompeur à se demander si un lapsus recèle un sens caché, une pensée inconsciente. Car cela supposerait que l’énoncé qui contient un lapsus soit d’une toute autre nature que les autres énoncés.

Le lapsus ne recèle rien de plus que les énoncés ordinaires ; rien de plus caché, rien de plus montré. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne recèle ni sens caché, ni pensée inconsciente, mais que ces termes sont loin d’être clairs. Et d’abord les termes de « caché » et d’ « inconscient » font oublier ici que les moins clairs sont les termes de « sens » et de « pensée ».*

Disons que penser soit utiliser des êtres de raison et (ou) des êtres d’imagination.

Le 30 janvier

J’ai déjà énoncé que le verbe « penser » a pris depuis le dix-neuvième siècle une acception plus restreinte ; surtout quand on prétend définir ce qu’est penser ; moins dans l’usage courant. Il est clair pourtant que penser ne se réduit pas à exercer sa raison.« Je pensais que j’allais être en retard. » Que fais-tu quand tu penses ainsi ? Est-ce la même chose par exemple que : « Je me suis dit que j’allais être en retard » ?

Tente de répondre à cette question : Quand tu penses de telles choses, est-ce que tu te les dis ? Et quand tu te les dis, les penses-tu ? Est-ce nécessaire, ou possible ?« Penser », « se dire »..., « songer » est bien aussi.

« Il faudrait que je songe à repeindre l’appartement. »« Pense à moi. » Que te demande-t-on de faire dans ce cas ?

« Je pense à elle tous les jours. » Cela veut dire quelque chose comme « mon esprit ne peut s’en détacher ».*

Observe ce que je fais quand j’écris par exemple Aurore. On pourrait dire à première vue que je me sers de mots pour évoquer des images, des sensations. On me lit et on imagine la mer, les îles, la rosée du matin... On les imagine parce qu’on les connaît ; mes mots ne font que réveiller une mémoire.

On peut en rester là, considérer que cela a un sens d’éveiller ainsi une mémoire, et qu’il peut même y avoir un « art » de le faire. On peut y voir aussi un comportement obsessionnel : ramener au papier, saisir dans l’écriture ce que j’ai sous les yeux. Mais une fois qu’on en est là, aux images et aux sensations, on pourrait observer ce que je fais avec. Je les articule entre elles. Et sans doute est-ce cela que l’on peut appeler penser.

Disons que dans un premier temps les mots renvoient à un sensible, mais c’est pour articuler ce sensible afin d’énoncer de l’intelligible.

Quand on lit, certes, les mots renvoient au sensible, mais quand j’écris, le processus ne serait-il pas plutôt inverse : le sensible évoque les mots, fait venir les mots à la bouche, afin d’articuler le sensible dans l’intelligible ?*

Ce que je dis se passer quand j’écris se passe de toute façon aussi quand on me lit. On est bien obligé de penser à l’articulation des choses. Je dirais : les mots évoquent moins les choses qu’ils n’articulent entre ces choses des relations – évoquent ces articulations.

Le 31 janvier

Certains mots composés : rouge-gorge, chemin de fer.

Dans ces cas, l’articulation de « rouge » et de « gorge » évoque un oiseau, de « chemin » et de « fer », une voie ferrée. Ici l’articulation évoque une chose et pas une pensée proprement dite, une mise en relation qui articule la pensée – à moins d’appeler « pensée » cette seule évocation de la chose –, car ce sont justement des mots composés, et non des compositions de mots.*

L’étymologie : L’étymologie nous trompe en ce que nous la croyons archéologie des mots à l’exclusion de l’archéologie des choses. (J’emploie « chose », on le remarque, dans un sens très large, celui de « quelque chose ».)

Le premier février

Il suffit de feuilleter un dictionnaire étymologique pour s’en convaincre : tous les nouveaux usages d’un mot, dont nous sont données les dates inaugurales, sont toujours des « nouveaux usages » tout court.

C’est une remarque importante, car toute la « traîne de sens » est modifiée sans qu’aucune acception ne soit nécessairement abolie.J’en infère que la suspicion ne sera jamais trop grande envers les termes techniques.

Qu’en est-il du cloisonnement désiré entre un langage technique et les acceptions du langage courant ? Un langage technique n’est-il pas plutôt une mise en parallèle d’un vocabulaire de la langue ordinaire et d’une technique, de modalités opératoires ?

Disons que la seule chose qui soit « technique » dans un « langage technique », c’est la technique – la technique qu’il accompagne.D’où je crois pouvoir conclure qu’un langage technique ne peut rien dire d’autre que la technique pour laquelle il est fait. Sinon il n’est plus proprement langage technique.

*

Comment construit-on un langage technique ? – En définissant des significations très serrées, dont les relations sont déterminées par les relations qu’entretiennent les choses dans des modalités opératoires précises.

Mais les mots, où les prend-on ? – On les prend bien sûr dans le parler ordinaire, parfois les modifiant un peu ; ou encore va-t-on les chercher dans des langues anciennes, va-t-on les reconstruire avec des pièces de langues laissées à l’abandon. Je suppose qu’on les cherche parfois si loin non parce que les mots auraient dans le passé un sens plus pur, plus vrai, mais pour ne pas les confondre avec le vocabulaire ordinaire.

C’est bien cela. Alors observe qu’aussitôt créés, ces termes techniques commencent à venir enrichir le vocabulaire ordinaire, et y perdre nécessairement leur spécificité technique.*

Sans soulever ici la question de la poule et de l’œuf, cela ne montrerait-il pas que tout langage a un ancrage technique ? Je crois que c’est la découverte la plus importante qui ressortit des Investigations philosophiques de Wittgenstein, mais il ne me semble pas qu’on lui reconnaisse toute l’importance qui lui revient.

Est-ce le poète qui donnerait « un sens plus pur aux mots de la tribu » ? Ne serait-ce pas plutôt l’ouvrier, l’ingénieur, le savant ? – Et que ferait alors le poète ? – Il sortirait les mots de l’atelier et du laboratoire pour en détourner l’usage déterminé.*

Ce travail sur les mots n’est jamais éloigné du travail sur les choses ; au point qu’on ne sait plus très bien où commence l’un et où commence l’autre. Songe ici aux problèmes que soulève la musique, ou encore les mathématiques ; les problèmes que l’on rencontre lorsqu’il nous prend de vouloir y discerner ce qui relève des noms et ce qui relève des choses.

Dis-moi ce qu’est un nombre indépendamment de ce qui le nomme ou le désigne ? Tu reconnais bien là une des grandes questions de la philosophie des mathématiques.

Peut-être est-ce une question de musicien ; une question que le musicien risque de percer plus profondément.*

Barrettes sur le manche d’une guitare, encoche sur une flûte : cela ne ressemble-t-il pas curieusement à des marques, des signes ? les marques ou les signes d’où il faut poser nos doigts ? Le voir ainsi pourrait d’ailleurs nous suffire pour apprendre à jouer. Et peut-être le voit-on justement un peu ainsi si l’on n’y regarde pas trop.

On ne peut pourtant pas dire que telle encoche, par exemple, soit le signe d’un son particulier. Plutôt la dirons-nous la cause, ou le moyen.*

Qu’est-ce que cela change que tu divises tes sons en une gamme chromatique de huit tons ? Qu’est-ce que ça changerait si tu en avais pris dix, ou neuf, ou douze ? Et les divisions de ta gamme, à quoi correspondent-elles ? Car il n’y a pas toujours un ton entier entre tes notes. Et ce ton, cet écart, c’est quoi au juste ? A quoi correspond-il ?

Ces relations numériques, tu les trouves transposées sur l’instrument. Observe la guitare, les barrettes où tu poses les doigts, l’épaisseur des cordes dont, en posant les doigts, tu fais varier la longueur de la partie qui vibre, et observe comment tu les accordes en variant leur tension.

--------------------------------------------------------------------------- V

Le réel, le signe et l’image

Je me suis souvent servi de la triade empruntée à Lacan. Je la lui ai emprunté, mais je ne doute pas qu’il l’ait lui-même empruntée à quelqu’autre dont je me demande bien qui il peut être. On reconnaît dans ce modèle un vague prototype hégélien, et sans doute plus encore peircéen. Ce modèle semble plus hérité de quelque dialectique ou de quelque logique (de quelque analytique qui n’aurait rien de particulièrement psy, sauf à prendre littéralement, ou du moins dans le sens que lui donne Aristote, la racine grecque de « psyché »).

Bref, ce modèle mériterait d’être repris en oubliant, du moins momentanément, l’usage que Lacan en fait.*

Cette triade trouve sa pertinence à désigner trois fonctions essentielles : le réel « résiste », l’imaginaire « s’imagine », le symbolique « veut dire » (fait sens).

On perçoit là un manque de vocabulaire, auquel précisément cette triade palie. Le verbe « résister » est à peu près bon pour qualifier la fonction du réel ; « s’imaginer » mériterait de longs éclaircissements ; « vouloir dire » fait un peu bricolage. (To mean, en Anglais, serait parfait.)*

Ce modèle triadique ne fonctionne qu’à ce que chaque instance travaille à étayer les autres et à s’en étayer ; que le réel s’imagine, que l’imaginaire se symbolise, que le symbolique se réalise...

Le 2 février

En ce qui concerne la musique : (i) l’instrument, longueur, épaisseur et tension des cordes (réel), (ii) les figures musicales : la musique proprement dite, la musique vécue (l’imaginaire), (iii) tout le système numérique de définition des hauteurs de tons et des mesures (le symbolique).*

Observe qu’il est impossible de déterminer l’autonomie de ces trois instances. Chacune joue sur l’autre, la modèle, la construit en même temps qu’elle est construite par l’autre.

On peut pourtant en situer une autonomie si on la cherche du point de vue de son antériorité dans l’expérience.

Pour rester dans l’exemple de la musique, l’instrument peut être premier : on découvre les sonorités d’un instrument et ses performances, et l’on compose à partir de là. On peut même partir de propriétés de résonance de certains matériaux et composer un instrument. (L’exemple le plus élémentaire est constitué par l’influence de la découverte du son électrique dans la musique populaire moderne.) Un thème musical peut aussi s’imposer d’abord : par exemple l’influence d’une musique étrangère sur un musique locale. La composition nouvelle peut venir enfin d’une modification des modèles d’écriture et de conception : c’est le cas de la musique dodécaphoniste.

Pratiquement, il y a toujours relation et interaction entre les trois.*

Il me semble cependant y avoir dans ce modèle un primat du réel. Au commencement est le réel, et sans doute aussi à la fin.

– Au commencement, car il me semble que c’est toujours en manipulant quelque chose qu’on fait autre chose, comme de la musique. A plus forte raison si l’on considère que nos premiers instruments sont nos organes. Il me semble bien que l’origine de la gamme vient des structures de l’instrument (trous dans le pipeau, ou cordes de différentes longueurs). Et cela justement devient signe. Exactement comme avec notre langue, nos dents, notre palais et nos cordes vocales nous faisons des phonèmes.

– Et à la fin : car nous n’avons de cesse que de faire de nos structures symboliques des objets réels, au fonctionnement le plus possible automatique : balance, boulier, machine à calculer, ordinateur...Au début et à la fin : et pourtant toujours « moyen », médium, milieu (mean).

En ce qu’il devient « moyen » (by means) le réel participe du symbolique (de la « signification » : the meaning).*

On doit se garder ici de l’erreur qui consisterait à identifier « réel » avec « matériel », ou seulement avec « concret ».

Quand je dis que tu peux voir les encoches du pipeau aussi bien comme cause, moyen ou encore comme marque, signe, ces encoches ne sont pas devenues plus ou moins matérielles, mais ton regard est alors profondément différent.*

Observe ici que le symbolique et le réel ne s’observent, et même ne se distinguent jamais mieux que lorsqu’ils se chevauchent, se recouvrent, et certainement pas quand on cherche à les isoler.

*

On peut aussi observer une poulie, simplement l’observer sans songer à s’en servir. C’est un objet à la fois très simple et très complexe. C’est un objet en tout cas sans mystère : rien n’y est caché. C’est cependant un objet qui décuple la force. (II 122.)

Je pourrais ici comparer la poulie à un os. Bien sûr, quand on trouve un os, on peut imaginer l’animal. Mais supposons une intelligence, des visiteurs extraterrestres par exemple, qui n’aient jamais vu de vertébrés ; ou encore le tout petit enfant qui n’ait encore aucune idée de ce qu’est un squelette.

Quelque chose qui tient de la trace, de l’empreinte, mais qui est un objet à part entière ; qui se donne pour objet, en ce que sa présence fascinante efface ce dont il est trace.

(On peut se demander si ce n’est pas là le statut de l’objet.) (II 13. & 14.)Nous sommes souvent portés à croire que le mécanisme serait dans l’objet, et non que l’objet en serait comme l’os, la trace, l’empreinte. (II 2.)

La poulie est un objet très simple. L’objet plus complexe peut nous tromper. Nous le croyons contenir, ou encore produire. – Quoi ? – Mais si nous démontons, nous arrivons toujours à des choses aussi simples que des poulies.

Le moteur à explosion, le générateur électrique, la centrale atomique...: si nous démontons, nous arrivons toujours à quelque chose qui s’observe, comme un levier ou une poulie. (II 21.)N’est-ce pas ici le fait d’une confusion entre « réel » et « symbolique » ?

Voir les barrettes de la guitare comme des marques – ce qu’elles sont, pour une part, réellement – n’est-ce pas une manière de concevoir la guitare comme « contenant » quelque choses qui « ferait » la musique ? « Voir ceci » ne suppose-t-il pas nécessairement « voir cela » ?

Nous savons que la guitare ne contient rien, ne cache rien. Elle est vide, tout à fait vide. Mais nous ne sommes pas toujours aussi bien renseignés pour tous les objets que nous rencontrons.*

La consistance d’un système symbolique : peut-on la concevoir comme une forme de réalité ?

Le 3 février

Personne ne dit « réalité » en ce cas. On postule, à la rigueur, « vérité ». On postule qu’un système non contradictoire devrait « refléter » le réel.

Il serait un « modèle » de la réalité. Mais le problème est alors de faire de ce modèle un reflet, un bon reflet ; d’établir cette correspondance avec une réalité externe, et non pas seulement son absence de contradiction interne. (Cf. Wittgenstein, De la Certitude.)

La non contradiction interne ne garantit pas la symétrie avec la réalité externe, du moins la laisse-t-elle en question, mais elle apparaît cependant comme un certain « caractère de (la) réalité » : le système résiste.Il résiste : cela veut dire qu’on peut s’y fier aveuglément.

Mais se fier à quoi ?

(Je parle ici du « retour » du symbolique dans le réel, après avoir parlé de l’aller du réel au symbolique : le « moyen ».)*

« Deux plus deux égale quatre », voilà ce dont je peux me convaincre. Mais quelle certitude puis-je en tirer en ce qui concerne la proposition que deux choses plus deux choses en font quatre ? Et d’ailleurs le maître d’école prévient bien ses élèves, comme si c’était nécessaire : « on ne peut additionner que des choses semblables ».

Et qu’est-ce que ça veut dire ? Justement : On ne peut faire l’économie de « ce que ça veut dire » si l’on veut appliquer un système symbolique.

Et ceci sonne d’ailleurs un peu faux, car le « vouloir dire » n’est en rien extérieur au symbolique. (Le « ce que ça veut dire » n’est en rien extérieur au système symbolique.) Aussi, cette non-contradiction qui résiste, cette cohérence du système, n’est jamais que son ancrage au réel. La certitude de « deux et deux font quatre » est dans le boulier.*

Descartes : le monde obéit aux lois géométriques car le Créateur lui a donné ces lois.

Ou bien : nous avons abstrait les lois géométriques de notre expérience de la nature (des matériaux).*

« Tu as donc tiré de la nature l’égalité du carré de l’hypoténuse et du produit des deux autres côtés ; dans ce cas ta loi est soumise à l’expérience. Suppose que tu découvres un triangle qui ne satisfasse pas à cette égalité ? – Alors ce n’est pas un triangle. »

Cela ressemble à : « Quand tu appuies la corde sur la barrette de la guitare qui devrait donner un « la » et que tu ne l’obtient pas, de quoi en retourne-t-il ? – Elle n’est pas accordée. »*

Que peut bien « vouloir dire » du symbolique ? Il « veut dire » de l’imaginaire, de l’image ; mais pas n’importe quelle image : l’image du réel. (Voilà qui est bien sibyllin.)

Songe à l’enfant qui voit la rue comme un cañon où peuvent surgir des peaux-rouges. N’est-il pas dans la réalité ? – Que si! Peut-être plus que toi. (Souviens-toi.)

Tente un peu de voir la réalité sans ne rien imaginer.*

Les images de Frege pour justifier le recours à un langage spécifique de la logique :

« Les signes ont pour la pensée, la même importance qu’eut pour la navigation, l’idée d’utiliser le vent pour aller contre le vent. »

« La langue peut être à cet égard comparée à la main qui, malgré sa capacité à remplir des tâches extrêmement diverses, ne nous suffit pas. Nous nous faisons des mains artificielles, des outils conçus pour des buts spéciaux et qui accomplissent le travail avec une précision dont la main n’est pas capable. Comment obtient-on cette précision ? Grâce à la rigidité, à l’indéformabilité des pièces... (1) »– Pourquoi de telles images lui sont-elles nécessaires ?

*

Ou plutôt : Pourquoi des images sont-elles belle ?

Ou encore, plus empiriquement, quand dit-on que des images sont belles ?

Quand elles sont justes d’abord, et quand elles sont puissantes. Or « puissance » ici a, littéralement, un sens mécanique, et qui recoupe tout à la fois force (masse par déplacement) et brièveté (temps). (2)

L’image est loin ici d’être une simple « décoration » de la pensée ; elle en est la « puissance » même.*

Dans le ciel rougeoyant derrière des nuages éffilés, de lointains gabians planent comme des ptérodactyles.

18 heures

Qu’est-ce que cela change d’imaginer ainsi des ptérodactyles ? Cela introduit sans doute un goût de longue durée, d’ampleur du temps qui se conjugue ici avec l’ampleur du ciel où les nuages s’étirent. Cela supprime aussi l’humain, renvoie à un temps où l’homme n’était pas, et en est atténuée cette ligne lumineuse, de l’autre côté de la rade, que font les lumières de la Pointe Rouge, au profit de la masse indigo du massif de Marseilleveyre que coiffe un gros nuage.

– L’image ainsi change ta perception. Observe bien cela : voir des mouettes comme des ptérodactyles ne change pas seulement ta perception des mouettes ; celle-ci ajoute des quantités de touches sur toute la réalité qui t’entoure.

Et je dis bien ici « réalité » : la réalité qui résiste ; car elle résiste en effet à ton imagination, mais non pas comme un obstacle : comme un support.*

Et que se passe-t-il quand le réel ne fait pas support ?

Certes il arrive que l’imaginaire se heurte au réel comme à un obstacle. Mais cela n’arrive pas si souvent – je ne serais pas loin de le regretter. On le vit alors avec un plus ou moins fort sentiment d’émerveillement ou d’horreur ; l’un vacillant d’ailleurs facilement dans l’autre.

Il arrive bien plus souvent que le réel ne résiste pas ; que l’imagination s’enfonce et sombre sans ne rien rencontrer ; sans rencontrer du réel.

Là encore le réel et l’imaginaire ne se distinguent jamais mieux que dans leur chevauchement ; séparés, le réel devient imperceptible, et l’imaginaire inconsistant.*

– Comme une surface optique qui devrait s’accommoder à un objet réel.

– Mais, si tu connais bien l’optique, tu dois savoir que lorsque l’image devient réelle, l’objet devient virtuel.

--------------------- Remarques complémentaires

Le 4 févrierLa figure, l’image, le trope, nous avons là un jeu de concepts qui se recoupent et qui traversent diversement les six fonctions poétiques. « Figure » est manifestement un terme générique car il s’applique avec autant de souplesse au lyrique qu’au visuel et même au logique.

Ici la notion d’art, et avec elle d’esthétique, peut contribuer à nous égarer.Qu’est-ce que l’art ? J’ai dit plus haut que l’usage d’un mot correspond à un usage tout court. La notion d’art n’a pas été spontanément associée à celle d’esthétique. « Art » s’applique d’abord à la médecine, l’architecture, les mathématiques, la guerre, la mécanique, etc... Et que veut dire « art » alors ?

« Art » se distingue visiblement de « science », tout en s’y associant, comme « pratique » de « théorie » : l’art, c’est la science appliquée – qui le distingue de l’ « artisanat » qui ne suppose pas « science », savoir théorique. L’artiste est un artisan savant.

Ne donnons pas à ces définitions plus de rigueur qu’elles n’en méritent, mais observons qu’elles correspondent à l’usage qui fut fait des mots pendant des siècles, et dont de nombreuses traces persistent. Dès le dix-huitième siècle, le mot « art » se déplace sur les créations plastiques, peinture et sculpture, par l’intermédiaire de l’architecture, pour leur devenir presque exclusif et, de là, s’étendre à la production esthétique en général.Il y a là un très grand déplacement de sens qui se fait dans un temps plutôt bref. Ce glissement traduit deux faits de notable importance :

D’une part les arts disparaissent, ce qui était appelé précédemment « art » ; ils disparaissent du moins des discours. Qu’est-ce que cela veut dire que la médecine, la guerre, les mathématiques ou la mécanique ne soient plus des arts ? Qu’est-ce que cela suppose dans la relation entre la science et la pratique, les métiers ? Dans le statut des praticiens (libéraux, fonctionnaires ou employés) ? Dans la transmission des connaissance et de l’institution du savoir ? La science moderne est née en fuyant l’université pour rejoindre les arts ; visiblement elle y retourne, et les arts sont engloutis dans l’industrie et le commerce, pour dire succinctement.

D’autre part, l’esthétique est alors conçue comme fin en soi, distincte de la décoration, et distincte aussi de toute fonction utilitaire.

----------------------------------------------------- VI Pensée onirique et grammaire logique

Le 19 févrierQuelle différence y a-t-il entre grammaire, logique et syntaxe ? (Non, un dictionnaire ne nous l’apprendra pas.)

En attendant, la logique de Frege ou de Russell sont des grammaires sans vocabulaire.

Dans les langages formels, les connecteurs ne correspondent pas à des mots dans les langues naturelle, mais à la ponctuation : ponctuation graphique, remplaçant la ponctuation rythmique et mélodique de la langue naturelle.

Les termes, les atomes n’y sont peut-être pas davantage l’équivalent de mots, mais des déclinaisons : considère a, b, c, p, q, r, y, j, d, P, Q, R, x, y... Cela ne ressemble-t-il pas aux déclinaisons des langues naturelles ? – Pas vraiment.*

Les langues ne se ressemblent guère. En attendant, les déclinaisons dans de nombreuses langues permettent d’identifier des fonctions logiques. C’est sur cette identification que travaille la logique. – Le terme si proche du pléonasme d’analyse logique.

Le 20 février

Les grammaires des langues naturelles sont très allusives quant à ces fonctions logiques ; et même lacunaires, quoique chacune à des degrés divers.

Disons que la cohérence logique ne peut prendre appui sur la grammaire. Plutôt est-ce l’inverse : l’emploi de la grammaire prend appui sur la cohérence logique.

Mais comment fait-elle ? Comment fait-on ? Où trouve-t-on cet appui, cette cohérence, si ce n’est pas dans le langage ?*

Ici une question me vient à l’esprit, m’étonnant de ne l’avoir jamais entendue : Nos ancêtres étaient-ils des idiots ? Et nous auraient-ils transmis une langue d’idiots ? (Ils nous ont en tout cas transmis des idiotismes.)

Quand je fais une analyse logique : nom commun féminin singulier sujet ; verbe du premier groupe, troisième personne du singulier, présent de l’indicatif ; etc... je me demande vraiment comment on peut penser avec ça.

(Je me demande aussi comment on peut voir avec des yeux : renversement de l’image sur la rétine, point aveugle, etc...)Certaines langues sont plus logiques que d’autres : le Latin est plus logique que le Chinois.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Que le Latin a une grammaire bien plus compliquée que le Chinois, en particulier une conjugaison et des tables de déclinaisons nominales extrêmement complexes, et que le Chinois n’en a pas.

Pense-t-on mieux en Latin ?Ceci laisse quand même en suspens une question singulière : pense-t-on différemment selon la langue qu’on utilise ?

La question est très difficile. Je serais tenté de répondre : oui mais...

– Mais on peut traduire d’une langue à l’autre la plus fine pensée. – On peut, on peut... il faut encore le faire.

Et d’ailleurs, quand je traduis, toute pensée me semble fine.*

Mais il y a une question très précise que je rencontre à chaque mot quand je traduis : je dois déterminer ici ce qui n’est pas déterminé là, et laisser indéterminé ici ce qui est déterminé là.

Un exemple : je traduis you de l’Anglais. Vais-je le faire par « tu » ou par « vous » ?

Dans certains cas la réponse est évidente. Mais pas toujours, et nous rencontrons très souvent en France l’occasion d’hésiter : à partir de quel moment commençons-nous à tutoyer ? Et il nous arrive qu’un tutoiement nous échappe, parfois à mauvais escient.

Cette option n’existe pas en Anglais. Cela m’a posé problème en traduisant en Anglais Les Contes du Sud-est. L’emploi que je fais du « tu » et du « vous » contient des indications très importantes sur la situation et les relations fugaces que j’y décris en instantané. Comment traduire cette nuance du « tutoiement » et du vouvoiement » ?Locke emploie Thou dans l’Essai Concernant l’Entendement Humain. Comment traduire ? Même au dix-septième siècle Thou est-il bien l’équivalent de « tu » ? Et d’ailleurs que suppose l’emploi de « tu » dans un ouvrage de philosophie ? Par exemple : n’est-il pas déjà une traduction du Latin en Anglais ?

Une forme passive, vais-je la traduire par une forme passive, ou en employant le pronom indéfini « on » ? Et à l’inverse, vais-je traduire « on » par une vois passive, par man ou par you ?

Quand cela m’est arrivé, je me suis interrogé : comment aurais-je dit ? J’ai opté pour you dans un Conte du Sud-est : c’est ainsi que j’aurais dit, c’est ainsi que je le sentais, le tu Latin. Mais quand j’ai écrit en Français, je ne me suis rien dit, rien demandé, je ne le savais pas.

(Voir l’enfant qui, à partir d’une contrainte formelle, écrit une phrase « trop intelligente » pour lui.)*

Comment peut-on penser « da-sein » en Arabe ? Pourquoi pas penser tout simplement « ouna » ? On ne peut quand même pas traduire « ouna » en Français par « être-là » ; mais par « ici », ic. – Pourquoi « da-sein », et pas seulement « da » au fait ? « Sein », « être » veut dire quelque chose ; quelque chose que l’Arabe peut rendre par le suffixe « ïya » (notre suffixe ité). Mais observe tout ce que ces « vouloir dire » peuvent « dire » à notre insu.

*

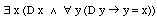

Voici une traduction en langage logique du premier ordre de la première phrase du Coran. (Lâ ilâha ill-Allâh) (3 )

C’est une bonne traduction. Elle ne dit rien de plus ni de moins que la phrase originale dans la langue où elle a été prononcée. Elle réussit même à laisser un embarras équivalent dans le commentaire : négation de l’affirmation de la pluralité divine mais pas explicitement négation de la négation de l’unicité.Mais si je veux traduire : « Tous les hommes sont égaux » ?

Quelle est la bonne traduction ? La première assurément, sur le modèle « Tous les hommes sont mortel », car la seconde traduit l’un des mots de la phrase en langue naturelle par un connecteur logique. Cela revient quand même à dire « tout homme est égal ». Egal à quoi ?

La seconde est exactement la même traduction que la phrase du Coran. Cela pourrait-il aussi se dire « Il n’est pas d’autre homme que l’homme » ? Et pourquoi non ? (Stirner)*

Le 21 févrierRamener « ni dieu ni maître » à la formule

ou « le poète est un arbre » à

cela peut s’appeler proprement « penser ».Cependant : (i) Quand cette traduction est faite, que reste-t-il encore à penser ? Et (ii) est-ce que comprendre chacune de ces maximes en langue naturelle revient à être en mesure de les traduire en formules d’un tel langage ?

Ou encore : (i) Est-ce que, si ramener une formule en langue naturelle à une formule en langage formel est bien penser, la réciproque est-elle vraie, à savoir : est-ce que penser revient à opérer une telle traduction ? Et (ii) quand cette traduction est faite, est-ce que les inférences que l’on peut faire à l’aide de ce langage formel (c’est à dire sans avoir à se demander ce que ça veut dire) sont proprement « penser » ?*

Toute l’importance de cette question tient à sa mise en relation avec la proposition freudienne : le passage de l’inconscient à la conscience revient à traduire le langage codé de l’inconscient dans la langue naturelle du sujet conscient.

Le problème que je soulève ici prend en enfilade une analytique et une logique qui s’ignorent constitutionnellement et se repoussent même par leur essence : une analytique psychanalytique (fondée sur l’interprétation du sujet) et une logique formelle (fondée sur la constitution d’un langage excluant tout sujet).

*

C’est entre trois langages maintenant que la question se noue :

– Le langage en « images », en rébus, du rêve et de l’inconscient.Quel rapport s’établit au sein de ces trois langages entre conscience et inconscience, entre savoir et insu,... entre « vision » et mécanisme « aveugle » ?

– La langue naturelle.

– Le langage logique formel.Quand on parle d’inconscient, ce qui est proprement inconscient, il me semble, c’est la signification – non pas telle ou telle signification particulière, mais que « les choses » aient des signification : que les choses soient signes.

Pour Freud, si j’ai bien compris, la traduction dans une langue naturelle de ces signes non reconnus pour tels, suffirait à l’émergence à la conscience de leur signification inconsciente.

Il précise : « c’est ainsi que la conscience reste à sa place, de même que l’inconscient n’a pas besoin de quitter la sienne ».

Dois-je comprendre : Sans que ces signes non reconnus pour tels ne finissent par l'être ?

Evidemment, sinon toute la théorie de l’inconscient serait inutile.*

Ce qui se passe dans un « langage de l’inconscient » est d’abord très semblable à ce que Russell décrit de la flaque que j’évite.

Le 22 février

Je vois la flaque et je l’évite. Mais je n’ai rien à savoir, rien à « me dire ». Si l’on m’interroge seulement je dirai « je ne voulais pas me mouiller les pieds ».– La flaque est « signe » que je vais me mouiller les pieds, mais je ne l’interprète pas comme un signe.

– Mais la flaque est une flaque, pas un signe ; elle ne signifie rien. Et justement je ne me comporte pas envers elle comme avec un signe : je n’interprète rien : je l’évite.*

Est-ce « penser » qu’éviter une flaque ?

Dans une bédé de Franquin, Gaston Lagaffe range de la documentation en portant les livres un par un. Spirou lui dit qu’en s’y prenant ainsi il n’en finira jamais. Gaston alors, avec son habituelle placidité, fait une très haute pile qui dépasse sa tête de beaucoup. Spirou le regarde amusé et s’attend à ce que la pile de documents heurte le montant de la porte quand Gaston la franchira. Mais au dernier moment Gaston plie les genoux et Spirou s’exclame éberlué : « Mais... mais ?! Il a pensé ».

(Ceci ne nous renseigne guère sur ce qu’est penser, mais nous apprend beaucoup sur l’emploi d’un mot. Spirou n’aurait jamais eu la même exclamation si Gaston avait fait une opération algébrique ou logique. Il aurait plutôt dit : « Mais... mais ?! Il sait compter », « Mais... mais ?! Il connaît la théorie des ensembles », ou quelque chose comme ça.)*

– La flaque dans la rue n’est pas un signe, mais la flaque dont tu rêves en est un.

– Qu’est-ce qui autorise cette affirmation ? Tout ne dépend-il pas de l’usage que j’en fais ?

– Si cette flaque que j’ai évitée dans la rue, je la retrouve dans mon rêve, c’est bien qu’elle aura pour moi une signification.

– Oui, mais cette façon de dire peut m’égarer. C’est surtout que je lui aurai donné une signification ; que je l’utiliserai à véhiculer une signification.*

Cependant, dans le gag de Gaston, je ne vois pas bien en quoi penser reviendrait à donner des signification, à employer des signes.

(C’est là encore une remarque sur ce que parler veut dire.)*

« Ni dieu ni maître », comment emploierais-tu ces formules ?

Observe déjà que la seconde n’est qu’une interprétation de la première, qui nous dit :

ou encore :

Plus simplement : quel rapport cela a-t-il avec ce que veut dire Blanqui ?

Et l’on ne peut quand même pas dire absolument aucun.

Cela reviendrait à interroger l’interprétation blanquiste sur la notion de « tautologie », de « validité », de « vérité », de « décidabilité » en ce qui concerne son pur moule grammatical.– Que veut dire Blanqui ? Et que dit-il ?

Ou encore : La proposition de Blanqui est-elle vraie ? Ou bien fausse ? – Et veut-il dire qu’elle soit « vraie » ?*

Que voudrait dire que la proposition de Blanqui soit ou non décidable ? Ou la première phrase du Coran aussi bien ? (Et pourtant je ne doute pas qu'il se trouve des commentateurs pour les interpréter ainsi.)

La lecture à laquelle je fais allusion est celle qui interpréterait de telles phrases quoi que veuille dire les mots. – « Il n’est pas d’autre dieu que Dieu », quoi que veuille dire « Dieu », par exemple.

Mais il est vrai qu’une telle lecture peut finir par nous apprendre ce que veulent dire les mots.

(Par exemple, je ne sais pas ce que « penser » veut dire, et j’observe l’occurrence du terme dans la bédé de Jidéhem et Franquin. En comparant plusieurs occurrences du terme, je pourrai me faire une idée de ses signification. C’est ainsi qu’on apprend une langue.)Bien sûr, significations des termes et formes grammaticales vides sont deux choses distinctes.

Et d’abord : forme grammaticale ou forme logique ?*

« Langue de l’inconscient », langue naturelle, langage logique. Manifestement la frontière entre ces trois langages n’est pas fixe. Ou plutôt, s’il est quelque part une frontière, c’est bien le langage logique qui la trace entre lui-même et la « langue de l’inconscient » (que j’hésite toujours à noter sans parenthèses).

Et je me demande si cette frontière n’en est pas une entre le langage et la pensée – un langage qui filtrerait la pensée ; filtrerait la pensée et la grammaire.

A ce moment là, la langue naturelle n’apparaît-elle pas comme une sorte de « passe » entre les deux ? entre, disons, pensée onirique et grammaire logique.

– Dirais-tu : entre pensée inconsciente et logique impensée ?

En attendant, ce qui fait fonction d’un tel « passe » est de nature foncièrement acoustique.

---------------------------------------------------------------- VII Critique de l’Esthétique

Le 22 févrierDans l’Esthétique, Hegel fait une hiérarchie bien particulière entre peinture, musique et poésie, qui mériterait d’être étudiée de près. Mais c’est d’autant plus compliqué que cette hiérarchie s’articule sur l’analyse d’une évolution historique de l’art qui demanderait d’être actualisée.

D’autre part, Hegel est un peu faible en musique, alors qu’elle a dans son Esthétique une fonction charnière entre peinture et poésie.

L’Esthétique est pour moi le livre le plus difficile de Hegel, d’abord parce qu’il semble le plus simple, et ensuite parce que, Hegel n’en ayant pas assuré la rédaction définitive, le sens recevable que semblent avoir la plupart des phrases à première lecture se met, dès qu’on s’y arrête, à fourcher comme un cheveu malade.L’Esthétique constitue un inventaire de l’art au début du dix-neuvième siècle – un inventaire lacunaire, mais Hegel a toujours eu un art achevé pour aborder avec suffisamment d’altitude ce qu’il connaissait pour que sa pensée ne soit pas trop faussée par ce qu’il ignorait. L’Esthétique reste du moins un inventaire de ce qui est connu de l’art universel au début du dix-neuvième siècle. Aussi est-ce un très bon ouvrage pour estimer le chemin parcouru depuis. On peut en mesurer ce qui s’est passé d’essentiel en peinture de Hegel à aujourd’hui :

– L’impressionnisme : Turner, Degas, Renoir, Cézanne.

– Le futurisme : Kandinsky, Braque, Picasso...

– Le Surréalisme : Chirico, Picabia, Ernst, Magritte...

(Je sais bien que Picasso fut surréaliste et pas Chirico.)

Le 23 févrierA travers ces trois mouvements, la peinture me semble avoir avancé dans le sens où Hegel lui voyait des limites indépassables :

– L’impressionnisme ne donne plus à voir « la peinture », mais la lumière : la peinture n’est qu’un « instrument de vision », comme il y a des « instrument de musique » ; alors que dans L’Esthétique, la peinture ne peut s’émanciper de l’objet tableau, de l’objet spatial et matériel : la toile et la pâte. Dans l’impressionnisme, la peinture se fait l’instrument d’un jeu de lumière : le sujet, la scène représentée y sont d’ailleurs dépourvus d’intérêt par eux-mêmes.

– Le futurisme finit par se débarrasser complètement du sujet ou de scène. Hegel n’avait imaginé aucune abstraction qui ne soit ornementale. La vision des jeux de lumière n’a plus à s’interpréter dans la reconnaissance de formes et d’objets particuliers.

– Par ces deux aspects, la peinture se fait déjà l’égale de la musique, mais elle ne peut prétendre, comme la poésie, « articuler du sens ». C’est à quoi elle parvient avec les paysages métaphysiques de Chirico, avec Max Ernst, avec Man Ray...: elle articule du sens qui ne va certes pas se laisser interpréter dans un discours, un commentaire – ce n’est d’ailleurs vrai d’aucune poésie – mais qui s’articule comme une langue, comme la langue de l’inconscient. A ce point, la peinture surréaliste devient proprement « poésie », et se retrouve naturellement dans un mouvement de poètes.D’autre part, cette évolution des arts plastiques sur deux siècles montre l’incapacité de Hegel (de son temps), à reconnaître de tels aspects de la peinture qui étaient déjà présents dans les œuvres d’autres époques d’autres continents et d’autres civilisations. (4)

Il est d’autre part inconcevable que l’on puisse sauter ces étapes ; qu’on perçoive l’essence de l’abstraction sans percevoir celle de l’impressionnisme, et celle de la peinture surréaliste sans l’abstraction, car chacune subsume l’autre (pour traduire un concept hégélien).

*

En ce qui concerne la poésie, je me limiterai à la langue française, d’une part parce que les liens entre poésie et langue sont nécessairement plus forts que pour toute autre expression esthétique, et d’autre part parce que les lettres françaises ont tenu une place centrale entre le dix-neuvième siècle et le vingtième.

Hegel remarque comme une caractéristique de son temps l’assomption du roman dans lequel il reconnaît la poésie épique de la bourgeoisie. Et le roman prend en effet une importance incomparable dans la littérature après la mort de Hegel, il privilégie la prose, et même le prosaïsme. Stendhal et Flaubert en sont les figures les plus représentatives.

Le roman se caractérise par un certain minimalisme en ce qui concerne les effets poétiques ou rhétoriques et une extrême économie de moyen : langue sobre, dépouillée le plus possible de toute figure (Stendhal prenait pour modèle de style le code civil), et contrainte de tout dire sous le seul registre de l’exactitude de la description et du récit.

Plutôt qu’à la poésie épique, à laquelle sans aucun doute le nom renvoie, je verrais une parenté entre le roman et le haïkaï – le genre romanesque venant d’ailleurs d’Extrême-Orient. Le roman seulement dilate, étire indéfiniment ce que le haïkaï contracte. Plutôt le roman est-il un prolongement du « conte », du « dit », du « monogatari », et le haïku en est un autre, en direction opposée.*

Une autre évolution que Hegel ne pouvait pas pressentir, est celle, parallèle au roman, de ce que l’on pouraît appeler la-poésie-proprement-dite. Mais nul ne saurait bien dire ce que serait la-poésie-proprement-dite depuis la fin du dix-neuvième siècle, si ce n’est à l’opposer au roman.

Plus que Baudelaire, Rimbaud ou Lautréamont, Mallarmé et Valéry me semblent incarner une véritable charnière dans l’histoire contemporaine de la poésie.*

Le 24 févrierLa-poésie-proprement-dite, ce pourrait être le vers, et les-poètes-proprement-dits ceux qui en écrivent. Or, depuis Mallarmé, ils en écrivent singulièrement peu, et surtout les « plus grands » écrivent peu de vers. Ou bien ils sont peu productifs, ou bien leurs œuvres versifiées sont une part bien infime de leurs œuvres.

On ne peut manquer de s’arrêter à ce paradoxe : à l’époque où le langage courant associe poésie et vers par opposition à prose, les poètes, les-poètes-proprement-dits n’ont jamais écrit aussi peu de vers, et ces vers ne sont pas leurs œuvres majeures. Les œuvres majeures des poètes sont plutôt des « essais », des écrits qui se rapprochent de la catégorie de l’essai : Tel Quel, Discours sur le peu de réalité, le Message automatique, Donner à voir, le Théâtre et son double, Méthodes, les Impostures de la Poésie, les Cohérences Aventureuses, Bâtons, Chiffres et Lettres, les treize cases du Jeu, pour la Poésie, le Fils de Léoprépès,...

Observons encore que ces « essais », que l’on pourrait dire « critiques » ou « théoriques », peuvent être mis en regard d’œuvres qui ne sont pas davantage des poèmes, mais des œuvres formellement très diverses : Monsieur Teste, Le Poisson Soluble, Le Paysan de Paris, La Mounine, Exercices de Style, Pierres...; des œuvres qui ne sont pas classables dans des genres bien définis, mais plutôt par opposition à de tels genres. Tous ces poètes ou presque ont cependant écrit quelques plaquettes de vers dont la publication dans la collection Poésie Gallimard marque la consécration officielle.Si les œuvres majeures des poètes au vingtième siècle sont des « essais », on peut s’interroger sur la nature de ces essais : en quoi sont-ils de la poésie, ou encore de la poétique.

S’ils sont des essais de poétique, alors cette nouvelle poétique se donne des ambitions inconnues jusqu’alors. S’ils sont de la poésie, alors la distinction si essentielle qu’établissait Hegel dans l’Esthétique entre discours théorique et discours poétique tombe. La poésie peut être sa propre théorie. Mais dans ce cas, cela ne revient-il pas à dire que « la poésie » n’est pas du texte, n’est pas réductible à du texte, moins encore à des commentaires de texte.

Finalement ces deux suppositions se rejoignent. Si la poésie ne se réduit pas à du texte poétique, alors la poétique a d’autres ambitions que d’être un art du texte. Et si la poétique se fait plutôt critique de la représentation, du réel et de la pensée, méthode et non système, alors la poésie ne saurait se réduire à du texte poétique, mais en est l’expérience critique elle-même.

Aussi n’est-il pas étonnant d’entendre dire que les texte les plus théoriques des poètes de notre époque sont souvent aussi les plus poétiques, et de sentir dans de telles remarques une profonde justesse, sans davantage s’arrêter au sens des mots.*

C’est une évolution semblable qui atteint le roman dans les années cinquante et soixante avec le « Nouveau Roman », ou peut-être est-ce cette évolution de la poésie qui le rejoint. Il est vrai que le roman n’était déjà plus qu’un artisanat traditionnel.

La « théorie » du nouveau roman devient un complément obligé de la production de (nouveaux) romans, l’œuvre critique dispute le premier rôle à l’œuvre de fiction et ramène même le (nouveaux) roman à un prétexte à théorie, une écriture de laboratoire au service d’un recherche.

Les essais, disons « la poétique » du nouveau roman, peuvent paraître, non sans raison, moins ambitieux que ceux des poètes, puisqu’ils n’affirment aucune autre intention que la production romanesque, tout en réduisant celle-ci à n’être que le champ d’expérience d’une recherche qui paraît bien alors se mordre la queue. Mais j’avoue que dans certains cas les recherches du Nouveau Roman me paraissent moins innocentes que bien des jeux surréalistes.

1 La Science justifie le recours à une idéographie, dans Ecrits logiques et philosophiques, traduction Claude Imbert, Seuil 1971.

2 Les images de Frege manquent un peu hélas de la seconde qualité.

3 Rivenc, Introduction à la Logique, Payot.

4 L’impressionnisme est pourtant presque entièrement réalisé dans l’œuvre de Vermeer.